吉田神社に興味を持ち、「どんな神社なのだろう」「どのように巡ればよいのか」と感じている方へ向けて、境内の巡り方やご利益、知っておきたい習わしを丁寧にまとめました。

厄除け・縁結びをはじめとする祈願の特色、お守りや御朱印の受け方、そして混雑時にも迷わず進めるアクセスや駐車場の情報まで、参拝前に役立つ要点を一つの記事に収めています。

また、吉田神社で語られる「龍の髭」の意味や、一部で囁かれる「怖い」という印象についても触れます。

伝承や神事の背景を踏まえ、この神域を安心して味わうための視点で整理しました

この案内が、あなた自身の歩き方を見つける小さな道標となりますように。

吉田神社 スピリチュアルな伝承と起源

龍の髭が象徴する霊的な力と神事の役割

吉田神社 怖いと囁かれる理由とは

ご利益としての縁結びと厄除け

御朱印で感じる信仰の歴史

龍の髭が象徴する霊的な力と神事の役割

吉田神社で語られる「龍の髭」は、一般的な植物名として知られるものではなく、神事に用いられる特別な枝を意味します。

とくに、大元宮の厄塚周辺にあるネジキの若枝や百日紅(さるすべり)の枝が用いられ、節分祭などの厄除けの儀式で祓具として扱われます。

「龍」という名がつけられているのは形状だけでなく、「穢れを断ち、道をひらく力を託されたもの」として信仰的な意味が与えられているためです。

古くから龍は、水や天候を司る存在として敬われてきました。

吉田山のような神域では、気の流れを正し、場を清める象徴として意識され続けています。

節分の神事で使われた枝が参拝者へ授与されることもあり、それを持ち帰る人は「祈りを形にした護符」として受け取っています。

ただし、この龍の髭は常に授かれるものではありません。

授与されるのは特定の神事のときに限られ、通常の授与所には並ばない特別な存在です。

一部では、「吉田山全体のエネルギーを示している」といった解釈も語られますが、実際には儀式を通して意味を与えられた拝領品です。

龍の髭を正しく理解することは、吉田神社の祓いの思想、そして節分祭に込められた厄除け信仰をより深く味わう手がかりになります。

それは、形ある枝を通して示された、「目に見えない祈りの力」。

吉田山が古くから霊地とされてきた理由のひとつを、静かに語っている存在なのです。

吉田神社 怖いと囁かれる理由とは

吉田神社が「怖い」と語られる背景には、境内の神聖さや、古来より京都の鬼門を守護してきた役割が深く関係しています。

特に節分祭で行われる追儺式(ついなしき)や火炉祭(かろさい)は、災厄や疫神を真正面から祓う神事です。

その厳粛な空気が、訪れる人に強い印象を残します。

追儺式では、黄金の面をつけた方相氏が鬼を祓い、矛と盾を打ち鳴らしながら境内を進みます。

平安時代の宮中行事を受け継ぐこの儀式は、鬼という存在を、恐怖ではなく、災いそのものとして捉え、強い祈りを込めて退けようとするものです。

一方、火炉祭では、参拝者が持参した古いお札やお守りが大きな炎で焼納されます。

白い煙が空へ立ちのぼる光景には、過去を手放し、再び歩み出すという再生の意味が込められています。

その炎を見つめる時間に、言葉では表現しにくい緊張感を覚える人もいます。

また、吉田神社は京都御所から見て鬼門に位置し、古くから災厄を防ぐ結界的な役割を担ってきました。

そのため、ここで行われる儀礼は華やかさよりも厳格さを重んじます。

「怖い」という印象は、恐怖ではなく、人智を超えるものへの畏敬から生まれる感覚だと言えるでしょう。

吉田神社の祭りや儀式は、参拝者を遠ざけるためではなく、災いを祓い、守護を祈るための祈りです。

その意味を知れば、怖さの奥にある大きな安心と信頼が、感じられるはずです。

ご利益としての縁結びと厄除け

吉田神社のご利益は、一つの分野に限らず、さまざまな縁を結び、災いを祓う力を併せ持っていることが特徴です。

本宮に祀られる建御賀豆知命(たけみかづちのみこと)と伊波比主命(いはいぬしのみこと)は、武の神・守護の神として知られ、古くから厄除けや勝負運を願う参拝者に信頼されてきました。

人生の岐路に立ったとき、迷いを断ち、進むべき道を開きたいと願う人が足を運ぶのは、ここに道を支える力を感じるからです。

一方で、天之子八根命(あめのこやねのみこと)は学びや文化、言葉や芸能と深く関わる神として崇められています。

さらに比売神(ひめがみ)が共に祀られていることで、吉田神社には夫婦和合や良縁祈願の面も備わっています。

この「縁結び」は男女だけではなく、

「人と人」

「人と学び」

「人と使命」

といった、魂のつながりをも含む広い意味を持っています。

ここを訪れる人の中には、内面的な出会いや、自分との和解を祈る方も少なくありません。

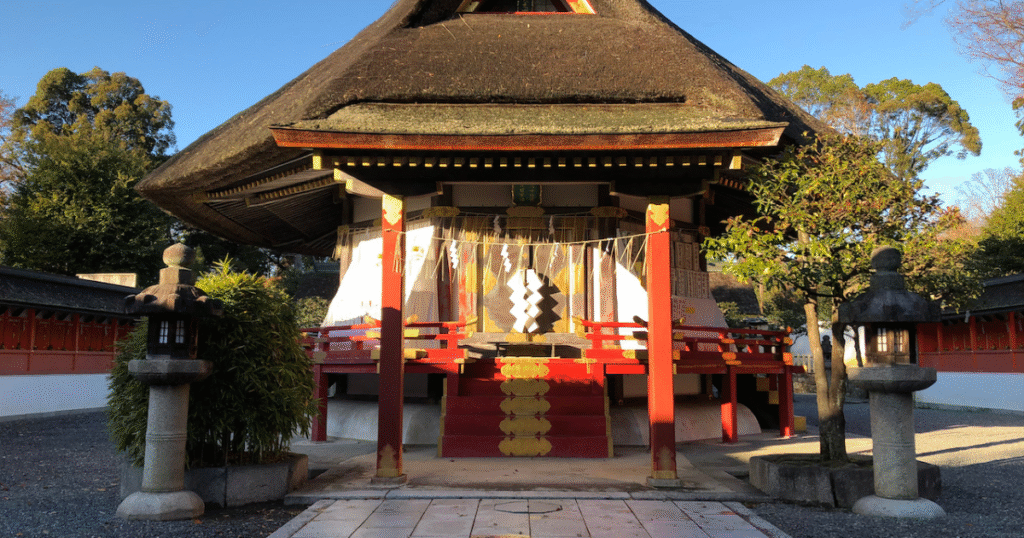

大元宮ではさらに、天神地祇すべてに祈りが届くという特別な構造が整えられており、参拝は総参りに近い体験となります。

内院が公開されるのは限られた日だけで、節分や月始めの特別参拝の時期。

そこでは、形ではなく、目に見えない縁と深く結び直す時間が与えられています。

吉田神社のご利益は、大きく三つの方向へ広がります。

- 厄を祓い、道をひらく力

- 結びや学びの縁を整える力

- 八百万神への一括祈願という包容力

これらが重なり合うため、吉田神社は人生の節目に選ばれることが多く、再出発や心願成就の祈りに適した場所とされています。

ご利益は、受け取るものではなく、吉田山の気に身をゆだね、祈りの循環に自分をひらくことで働き始める。

その理解こそが、この神社との正しい向き合い方といえるでしょう。

御朱印で感じる信仰の歴史

吉田神社の御朱印は、参拝した記録というだけではなく、信仰を手元に留める証として大切にされています。

授与は社務所で行われ、通常は午前九時から午後四時ごろまで。

節分祭などの大祭では列が伸びるため、時間に余裕を持つと安心です。

御朱印をいただく際は、まず本殿へ参拝し、祈りと感謝を捧げてから御朱印帳を差し出します。

帳面は捧げやすく開き、初穂料も整えておくと、神職の方への礼となります。

吉田神社の御朱印には、社名の墨書や朱印に加えて、節目や祭礼に合わせた特別な印が押されることもあり、境内の歴史や季節を映す一頁になります。

中でも注目されるのは、大元宮や節分祭に関する特別御朱印です。

そこには、八百万の神々を祀る吉田神道の精神が込められ、参拝者は祈りを形ある記録として持ち帰ることができます。

御朱印帳は集めるだけのものではなく、祈りの軌跡を記す霊的記録として扱われる存在です。

近年、御朱印は観光的にも注目されていますが、吉田神社ではあくまで信仰の証であることが大切にされています。

礼節を守り、静かな心で受け取ることで、その一印は単なる記念ではなく、神さまと交わした約束として深い意味を帯びてゆくのです。

御朱印についてはこちらをご参照ください。

吉田神社 スピリチュアル体験と参拝準備

お守りから選ぶ祈願の種類

駐車場アクセスと参拝時の注意

吉田神社 スピリチュアルな魅力のまとめ

お守りから選ぶ祈願の種類

吉田神社のお守りは、厄除け・開運・学業成就・縁結びなど、祀られている神々の徳に沿ったものが中心です。

節分の時期には、くちなし色の特別神符が授与されることもあり、古くから厄を払い、新しい一年を迎える節目として受けに来る参拝者が多く見られます。

お守りを選ぶときは、「今の自分に必要な願いをひとつに絞る」ことが大切だと伝えられます。

複数の願いを重ねすぎてしまうと祈りがぼやけてしまうため、主となる一体に気持ちを込めると、心の焦点が定まりやすくなります。

これは、形式ではなく、祈りとの向き合い方として大切にされてきた考え方です。

保管は清潔で落ち着いた場所がよく、肌守りは布地が擦れにくい位置につけておくと、長く守りをいただけます。

年の変わり目や節分に、役目を終えたお守りを感謝とともに納め、新たな願いへと受け継ぐ…

その巡りを意識することで、祈りのリズムが整っていきます。

お守りの基本的な心構え

- 授与後は袋を開かず、そのまま神さまから預かった形として持つ

- 傷みが進んだものは、そのままにせず社頭へ納め替える

- 複数の神社の肌守りは同時に携えず、場面によって持ち替える

お守りは「願いを閉じ込める道具」ではなく、神さまと交わした静かな約束として扱うことが大切です。

お守の詳細については公式HPをご参照ください。

駐車場アクセスと参拝時の注意

吉田神社には臨時駐車場が設けられることもありますが、節分祭の期間は利用できないことが多く、混雑時は公共交通機関の利用がすすめられます。

■駐車場については以下の様に記載があります。(公式HPより抜粋)

駐車場 臨時駐車 約20台

(但し、ご参拝中のご利用に限ります。 節分祭中は不可)

※駐車場所によっては、ご移動願う場合がございますので、必ず社務所にお声掛け頂き、駐車場所をご確認下さい。

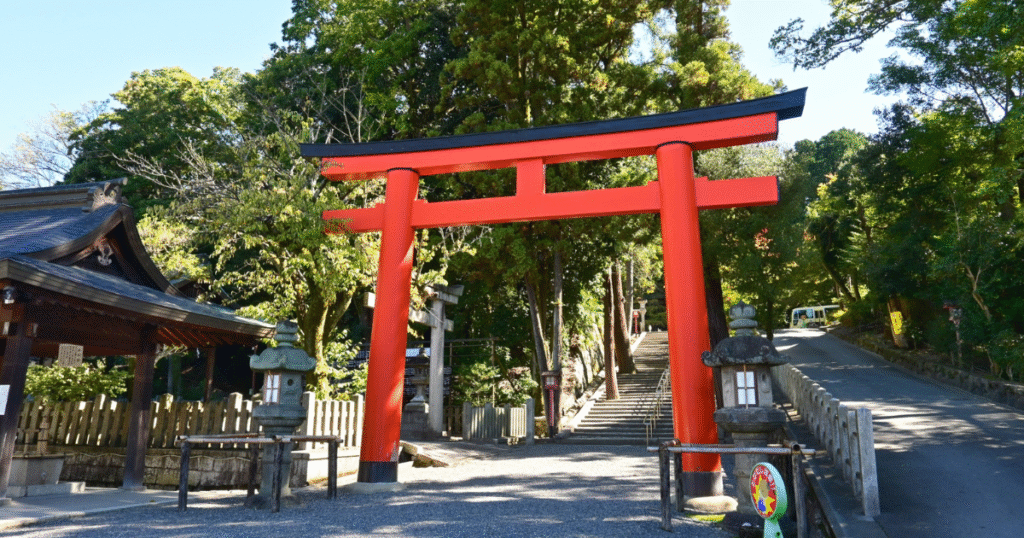

はじめて訪れる方でも、京阪・市バスを使えば迷わず参拝できる道すじが整っています。

京阪出町柳駅から徒歩 約20分(鴨川沿いを進み吉田山へ)

市バス 京大正門前停から徒歩 約5分(201・206系統が便利)

京都駅前発 206系統で約31分(北大路・出町柳方面へ)

四条河原町から約16分(祇園を抜けて向かう経路もあり)

参拝路には砂利道や石段が多いため、歩きやすい靴が安心です。

境内では、撮影の可否や立ち入りの案内が掲示されるので、当日の案内に従いましょう。

節分の三日間は露店が並び、人の流れも増えます。

時間帯をずらした参拝や、現金とキャッシュレスの両方を準備しておくと、焦らず過ごせます。

| 出発地・最寄り | 手段 | 目安時間 | メモ |

|---|---|---|---|

| 京阪出町柳 | 徒歩 | 約20分 | 鴨川沿いを経て吉田山方面へ |

| 京大正門前停 | 徒歩 | 約5分 | 市バス201・206などが便利 |

| 京都駅前 | バス | 約31分 | 206系統で北大路方面へ |

| 四条河原町 | バス | 約16分 | 201系統で祇園経由の便あり |

吉田神社 基本情報

| 住所 | 〒606-8311 京都市左京区吉田神楽岡町30番地 |

| アクセス | 阪急電車 嵐山線「松尾大社駅」下車、徒歩約3分 市バス・京都バス「松尾大社前」下車、徒歩約3分 |

| TEL | TEL 075-771-3788 FAX 075-771-2877 |

| 参拝時間 | 社務所・授与所の受付時間:9:00 ~ 17:00 ご祈祷受付時間:9:00 ~ 16:30 拝観・境内の参拝は自由(境内エリアは時間制限なし) 大元宮・特別拝観時:月初・節分・正月には 午前8時 ~ 午後4時頃 まで開くことあり |

| 駐車場 | 臨時駐車 約20台 (ご参拝のご利用に限る。 節分祭中は不可) ※駐車後は、駐車場所を必ず社務所に確認すること。 |

| 公式HP | 吉田神社 |

吉田神社 スピリチュアルな魅力のまとめ

・吉田山は神楽岡と呼ばれ神が集う聖地と伝わる

・大元宮は天神地祇八百万神を仰ぐ祈りの中心となる

・龍の髭は流れと結びを象徴する語として理解される

・怖いと囁かれる背景は厄祓いの古式神事に由来する

・追儺式や火炉祭は災厄を祓う共同の祈りとして継承

・本宮四殿の祭神は厄除け開運と学業や縁結びに通じる

・御朱印は参拝の証であり信仰史を記録する役割がある

・御朱印の受付は目安で午前九時から午後四時の案内

・お守りは願意を一つに絞り焦点化して受けると扱いやすい

・節分期の梔子色の神符は厄除けの祈りと結び付く

・境内は砂利道や石段が多く歩きやすい靴が適する

・節分期は駐車場利用に制限があり公共交通が有効

・京阪出町柳と京大正門前停からの導線が分かりやすい

・撮影や参列の可否は当日の掲示や案内に従って行動する

・ご利益は厄除け開運と縁結び学業成就へ広く及ぶ