神棚にお札だけ祀っても良いのか。

この疑問は、暮らしのスタイルや住宅事情に合わせて神棚を設ける方にとって、意外と身近なテーマです。

実際、近年ではシンプルな祀り方を選ぶ家庭も多く、無理に複数の神社のお札を並べる必要はないと考える方も増えています。

とはいえ、神様に失礼のないように祀るには、最低限の知識やマナーも大切です。

たとえば、お札が二社ある場合の配置や、4枚以上あるときの並べ方、重ね方の注意点など、知っておきたいポイントはいくつもあります。

また、神棚の設置場所についても、リビングに置く場合の配慮や、避けた方が良い場所など、判断に迷うこともあるかもしれません。

さらに、神棚の前での過ごし方や、避けるべきタブーについても気になるところです。

このページでは、お札の枚数にかかわらず、神様を丁寧にお迎えするための基本をやさしく解説します。

初めて神棚を設ける方も、長年大切にしてきた方も、改めて確認しておきたい内容をまとめました。

- お札を一枚だけ祀ることの可否と適切な方法

- 複数枚のお札の正しい並べ方や重ね方

- 神棚の設置場所や避けるべき場所の判断基準

- 神棚の前での振る舞いやタブーに関する基本的なマナー

神棚 お札だけでもいいのか解説します

神棚にお札だけでもいい?お供えは必要?

神棚 お札 二社の正しい並べ方とは?

神棚 お札がたくさんあるときの対処法

神棚 お札 並べ方 4枚の注意点とは?

神棚にお札だけでもいい?お供えは必要?

神棚にお札だけを祀ることは可能ですし、現代の住まいにおいてはごく自然な祀り方として広く受け入れられています。

神棚の本来の役割は、神様をお迎えし、日々の暮らしに感謝の気持ちを伝える場を設けることです。

そのため、形式よりも「丁寧な気持ち」が何よりも大切と考えられます。

お札を一枚だけ、きちんと清らかな場所に祀るだけでも、信仰の意志は十分に神様へ伝わります。

また、「伊勢神宮の神宮大麻だけを祀っている」というご家庭も多く見られ、これは決して特別な例ではありません。

一方で、「お供えが必要か?」と迷う方も少なくありません。

伝統的には榊やお米、お水、塩などを供えるのが正式とされています。

ただし、現代の住環境ではスペースに限りがあることも多く、家具の上に簡易的に祀るスタイルが主流になっているため、お札だけでシンプルに祀る方法が現実的な選択肢になることもあるでしょう。

最近では、こうしたスタイルに対応したモダンな神棚も人気です。

たとえば、壁に貼れるヒノキ製のお札入れなどは、お供えを並べる余裕がない方でも、神様を静かにお迎えできるよう工夫されています。

特に一社造りの宮形では、お札を順序を守って重ねて納められる設計となっており、現代のライフスタイルにも馴染みやすくなっています。

無理に形式を整える必要はありません。

お供えがなくても、心を込めて毎日手を合わせる習慣を持つことが、神棚と丁寧に向き合うための第一歩になります。

壁に貼れる、シンプルなヒノキ製のお札入れ

棚の設置が難しい方や、自分だけのパーソナルな空間に神様をお祀りしたい方に最適です。

神棚 お札 二社の正しい並べ方とは?

お札を一枚だけ祀るご家庭も多い一方で、「二社のお札がある場合はどう配置するべきか」と迷う方もいらっしゃいます。

お札が二社ある場合、基本的な考え方は「神様に敬意を持って丁寧に配置すること」です。

特に、伊勢神宮の「神宮大麻(じんぐうたいま)」がある場合は、それを中央に祀り、もう一枚のお札を向かって右側に置くのが一般的です。

この「向かって右」は、神様から見たときの左側にあたり、より格上の神様を迎える位置とされています。

もし神宮大麻がない場合には、どちらのお札をより信仰しているか、あるいは長年祀ってきたかなどを基準に、右側に配置するのがよいでしょう。

お札の並べ方については、三社造り※の神棚を使用すれば左右の仕切りがあるため配置しやすくなりますが、三社造りでなくても問題ありません。

神棚のタイプやスペースに合わせて、バランスよく並べることが大切です。

また、お札を立てる際は正面をしっかり向け、倒れたり傾いたりしないよう安定した状態で設置しましょう。

お札が二社あるからといって難しく考える必要はありません。

落ち着いた空間で、心を込めて整えていれば、きちんと神様に気持ちは届きます。

※三社造りとは:中央・右・左の三つの区画があり、お札を分けて祀れるタイプの神棚のこと。

神棚 お札がたくさんあるときの対処法

お札の数が増えてくると、どのように祀ればよいのか迷う方も少なくありません。

4枚など枚数が増えてきた場合も含めて、適切な祀り方を意識しましょう。

基本的に神棚には複数のお札を祀ることが可能ですが、無理に詰め込みすぎると見た目が乱雑になるだけでなく、神様への敬意が伝わりにくくなってしまいます。

このような場合は、「三社造り」の神棚など、余裕をもって祀れるものへの変更を検討するのも一つの方法です。

スペースの制限がある中でお札が増えてしまった場合は、優先順位をつけて祀る工夫も必要です。

一般的には、中央に伊勢神宮の「神宮大麻」、向かって右に氏神神社、左に崇敬神社のお札を祀る形が基本とされています。

それ以外のお札は、仮の祀り場所を設けて丁寧に祀るか、時期を見て神社へ返納することが望ましいとされます。

また、モダンな神棚では、薄い紙のお札を重ねて納められるお札入れも人気です。

こうした製品を利用する際は、伊勢神宮→氏神神社→崇敬神社の順で、格上のお札を手前に配置するなどのルールに配慮しましょう。

仮の神棚を設ける際は、白い布を敷いた棚やタンスの上など、目線より高い位置に設置することで、簡易的でも敬意を表した祀り方ができます。

そして、お札は年末や節目の時期に整理し、古くなったものは感謝の気持ちを込めて神社に納めるよう心がけましょう。

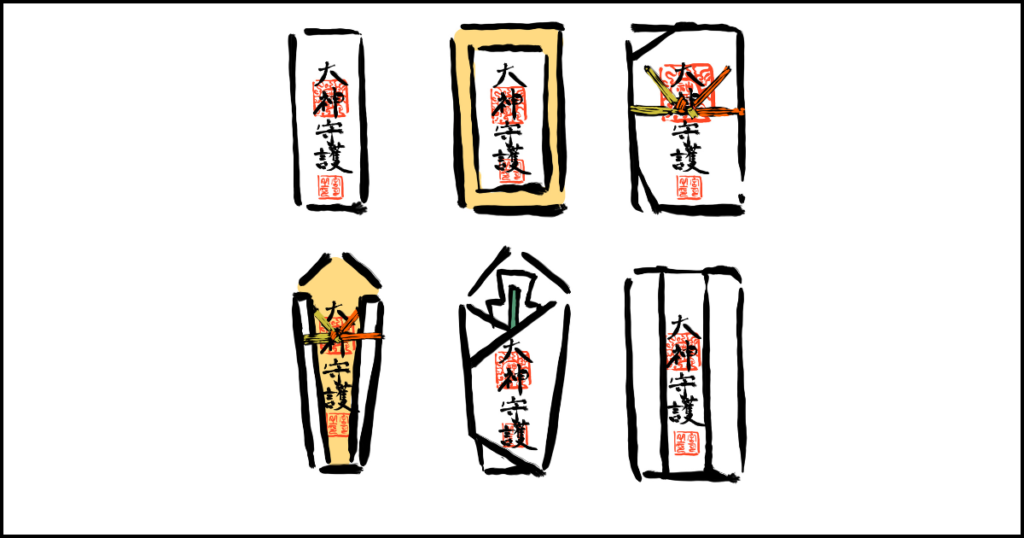

お札が整う三社造りのモダン神棚

最近では、現代のインテリアにもなじむお洒落な神棚が増えてきています。

実はこの神棚、私も実際に購入して使っているお気に入りの一品です。

「神棚の里」で取り扱っているアイテムで、見た目もすっきりしていて、お部屋にしっくりなじみます。(以下の楽天リンクだと直接その商品に飛びます)

神棚の新調をお考えの方は、ぜひチェックしてみてください。

神棚 お札 並べ方 4枚の注意点とは?

神棚にお札を祀るときは、見た目の整え方だけでなく、神様への敬意を形にするという視点が重要になります。

特に4枚のお札を並べる場合には、基本ルールを理解しつつ、枚数に応じた工夫を加えることが求められます。

まず、すべてのお札に共通する基本は「正面を向けて立てること」です。

斜めになっていたり、倒れかけていたりすると、見た目が乱雑になるだけでなく、神様に対して失礼な印象を与えてしまいます。

しっかりと立てるために、立札や専用の台座を利用すると良いでしょう。

次に、配置の順番ですが、一般的には中央に「神宮大麻(伊勢神宮のお札)」を祀ります。

これは日本全国の神社の中心ともいえる存在であり、最も格の高いお札とされています。

その両脇に氏神様(地元の神社)や崇敬神社(個人的に信仰する神社)のお札を配置していくのが基本です。

4枚の場合も考え方は同じで、中央に神宮大麻を置いたうえで、残りの3枚をバランスよく左右に振り分けます。

例えば、向かって右に氏神神社と崇敬神社、左にもう1枚を配置するなど、左右の偏りを避けながら並べるようにしましょう。

向かって右側は、神様から見れば左側にあたり、より格上の位置とされます。

そのため、神宮大麻を中心に、より重要と感じる神社のお札を向かって右側に配置すると自然な流れになります。

ただし、神棚のサイズによっては、4枚すべてを一列に並べるのが難しいこともあります。

その場合、無理に重ねるのではなく、段差をつけたり、少し斜めに配置したりする工夫が必要です。

お札同士が重なりすぎると、神様の領域が混ざると感じて気になる方もいるため、並列に近い状態を保つことが望ましいです。

さらに、神棚自体の設置場所も大切です。

目線より高い位置に祀るのが基本で、方角は南向きか東向きが吉とされています。

また、神棚の周囲は常に清潔に保ち、余計な物を置かないようにしましょう。

このように、お札の枚数や配置に応じた対応をしながら、基本的なルールを守って丁寧に祀ることで、神様への敬意が自然と伝わります。

枚数が多い場合も、心を込めた対応を心がけることが最も大切です。

神棚 お札だけでもいい場合の正しい祀り方

神棚 お札だけでもいい場合の正しい祀り方

神棚 お札 重ね方の基本ルールと注意点

神棚 リビング だめな場所の判断基準

神棚の前でしてはいけないこととは?

神棚の前で寝るのは良くないのか?

神棚 タブーを避けるための心得とは

神棚 お札 重ね方の基本ルールと注意点

神棚にお札を祀る際は、できるだけ横に並べて配置するのが理想とされています。

これは、神様お一人ずつに敬意を払うという日本の信仰的な考えに基づくものです。

ただし、すべての家庭で広い神棚スペースを確保できるわけではありません。

特に一社造りの宮形では、構造上、複数のお札を「重ねて納める」形式が標準とされており、この場合は重ね方にも一定のルールが設けられています。

具体的には、もっとも重要とされる「伊勢神宮の神宮大麻」を一番手前に祀ります。

その後ろに、地元の氏神様、さらにその後ろに崇敬する神社のお札を重ねて納めるのが基本です。

神社本庁でも、この順番でのお祀りを推奨しています。

また、神社で参拝した際に授かったその他のお札がある場合は、それらをさらに後ろに重ねて納める形となります。

このように重ねて祀る場合でも、見た目の整え方には十分な注意が必要です。

お札が斜めになっていたり、バランスを崩して倒れかかっていたりすると、見た目だけでなく、信仰面でも雑な印象を与えてしまいます。

専用の札入れや立て具を使用し、重ねながらも整った状態で祀ることが望ましいでしょう。

最近では、モダンな神棚の中にも、こうした重ね方に対応した商品が多く登場しています。

お札の並べ方や重ね方は、神様をお迎えする気持ちを表す大切な所作のひとつです。

限られた空間の中でも、できる限り丁寧に、心を込めて祀ることが大切です。

神棚 リビング だめな場所の判断基準

神棚をリビングに設置すること自体は問題ありませんが、場所によってはふさわしくないとされるケースがあります。

特に、神様を敬う場としての「清らかさ」や「静けさ」が保たれない場所は避けた方が良いとされています。

例えば、テレビやオーディオ機器のすぐ上や、人の出入りが多く騒がしい場所は、神棚の設置場所として適していません。

これは、神様に落ち着いて鎮まっていただくための空間が確保できないためです。

家族が集まるリビングでも、神棚の真下にソファやテーブルがあると、無意識に神様の下で足を向けて過ごすことになり、失礼にあたるとされる場合があります。

また、トイレやキッチンなどの「水回り」の近くも避けるのが一般的です。

湿気や汚れが気になる場所では、神聖な空間を保ちにくくなるからです。

このような判断基準をもとに、リビングに神棚を設置する場合でも、目線より高く、清潔で落ち着いた場所を選ぶことが大切です。

部屋の一角を少し工夫して、静かで穏やかなスペースを設けることで、神様にも安心してお鎮まりいただけるでしょう。

神棚の前でしてはいけないこととは?

神棚の前では、日常の動作にも少し配慮が求められます。

これは、神様が鎮まる神聖な空間を乱さないためです。

まず、神棚の前で騒いだり、大声で話したりするのは好ましくありません。

家族や友人との日常会話程度であれば問題はありませんが、怒鳴り合うような行為や、騒々しい雰囲気は避けたいところです。

また、神棚の真正面で寝そべったり、足を向けて長時間座ったりするのも慎みたい行動です。

リラックスした姿勢が悪いというわけではありませんが、神様に対して敬意を持った振る舞いが大切になります。

やむを得ずその位置で生活する場合は、目隠しのカーテンや仕切りを活用するのも一つの方法です。

次に、神棚の前での飲食についてですが、これは状況によって考え方が分かれます。

現代の住宅では、リビングやダイニングに神棚を設置する家庭も多く、日常的な食事そのものが失礼にあたるわけではありません。

むしろ、神様と共に日常を過ごすという考え方は自然なこととも言えます。

ただし、お酒を飲んで大声を出したり、宴会のように騒がしくなると、神聖な空間の秩序が乱れてしまいます。

飲食そのものよりも、その場の雰囲気や行動が神様に対して無礼にならないかを意識することが大切です。

このように、神棚の前では日々の言動に少しの意識を持つことで、神様への敬意を保ち続けることができます。

神棚のある空間を「祈りの場」として大切に扱うことが、信仰の心を育む第一歩になります。

神棚の前で寝るのは良くないのか?

神棚の前で寝ることについては、昔から「できれば避けたほうがよい」とされてきました。

これは神様が鎮まる神聖な空間を、私たちが生活空間として使うことで、敬意が損なわれると考えられているからです。

特に、神棚に足を向けて寝ることは失礼にあたるとされることがあります。

すべての家庭で絶対に避けるべきというわけではありませんが、神様に対して敬意を持ちたいと考える場合には、配置を見直すのも一つの方法です。

たとえば、どうしても寝室に神棚がある場合は、神棚と寝る位置の間に仕切りを設けたり、神棚を見上げる形で配置を工夫したりすると良いでしょう。

日常的に感謝の気持ちを持ち、神棚を清潔に保つことも重要です。

もちろん、住宅の間取りによっては、神棚の前で寝るしかないという状況もあります。

その場合でも、最低限の配慮をすることで、神様への失礼を避けることが可能です。

神棚 タブーを避けるための心得とは

神棚を祀るにあたっては、避けるべき「タブー」がいくつか存在します。

これは神様に対して敬意を持ち続けるための行動指針といえます。

まず、最も大切なのは「清潔さ」です。ホコリをかぶったままの神棚や、放置されたお供え物は、神様に対する無礼と受け取られることがあります。

定期的な掃除と交換を心がけるようにしましょう。

次に、神棚の下を頻繁にくぐるような場所や、人がよく立ち入る場所への設置も避けるべきです。

神様が鎮座する場が、日常的に乱されてしまうからです。

設置場所を選ぶ際は、静かで落ち着いた環境を選ぶことが基本です。

また、他宗教のものと一緒に祀るのは慎重になるべきポイントです。

神棚と仏壇を同じ空間に置く場合は、並列ではなく、配置や位置関係に配慮することで調和が取れるように心がけましょう。

こうしたタブーを意識しながら日々接することで、神棚を正しく祀り、神様との良い関係を保ち続けることができます。

信仰の形は家庭ごとに異なりますが、共通するのは「敬う心」といえるでしょう。

神棚 お札だけでもいい祀り方の基本を総まとめ

- お札は1枚だけでも信仰として成り立つ

- 神棚にお供えがなくても丁寧な気持ちが大切

- 伊勢神宮の神宮大麻のみを祀る家庭も多い

- 現代の住宅ではシンプルな祀り方が現実的

- モダンな神棚は省スペースでも対応可能

- 一社造りはお札を重ねて祀る設計が主流

- 神棚には必ずしもお供えを置く必要はない

- お札が二社ある場合は中央と右側に配置

- 右側は神様にとっての左で格上の位置

- 並べる順番に迷ったら信仰心の深さを基準に

- お札が4枚以上ある場合は配置バランスを工夫

- スペースが足りない時は仮の祀り場所も可

- 薄いお札ならモダンな重ね型神棚も活用できる

- 年末や節目でお札を整理・返納することが望ましい

- 最も大切なのは神様を敬う心と丁寧な姿勢