比叡山の麓に佇む日吉大社には、古くから多くの人を引き寄せる理由があります。

境内に入ると、どこか説明できない静かな気配があり、猿を神の使いとして祀る信仰や、神仏習合の面影など、他の神社とは異なる独自の雰囲気が漂います。

なぜ人々はなぜ日吉大社に不思議さを感じるのか。

その背景には、ご利益だけでは語りきれない、信仰と歴史の積み重ねがあります。

本記事では、日吉大社に伝わる神猿信仰や方除けの祈り、御朱印に刻まれた神仏習合の痕跡、そして参拝の巡り方の考え方までを整理しながら、初めて訪れる方でも迷わないよう、アクセスや駐車場の情報、お守りの特徴も含めて紹介していきます。

表面だけでは触れられない「日吉大社の不思議」を知ることで、境内の景色や一つひとつの祈りに、少し違った意味が見えてくるかもしれません。

日吉大社 不思議を感じる歴史背景

日吉大社 猿と結びつく由来

スピリチュアルに語られる日吉の力

ご利益に込められた守護の意味

御朱印で知る神仏習合の背景

日吉大社 猿と結びつく由来

日吉大社で猿が神の使いと考えられてきた背景には、日本の山岳信仰や古くから伝わる自然観が関係しています。

猿は、山と人のあいだを行き来する存在とされ、山の神の意志を伝える、境界の存在として見られてきました。

日吉大社の主祭神である大山咋神も山の神であり、その神意を象徴する姿として猿が寄り添ってきたとも言われています。

また、「猿(さる)」という言葉が「魔が去る」「勝る」に通じることから、災いを遠ざけ、幸福を呼ぶ縁起の象徴としても大切にされてきました。

自然と共にあった頃の人々にとって、猿は単なる動物ではなく、言葉を持たぬ祈りを託す存在だったのかもしれません。

境内に立つ楼門には、四隅に棟持猿が据えられています。

屋根を支えるような姿で刻まれていますが、これも飾りではなく、外から入る良くない気を防ぐ守護の役目です。

本殿へ続く蟇股にも猿が彫られており、参拝者を見守るように佇んでいます。

こうした造形は、神仏習合が盛んだった時代、山王信仰が広がる過程で形づくられました。

神の護りと仏の慈悲、その両方を含む象徴として猿が選ばれたとも言われています。

さらに、日吉・日枝・山王の名をもつ全国の社で、猿は共通の存在として祀られています。

猿面や猿像が魔除けとして置かれるのも、その源に日吉大社の信仰があるからです。

境内には、猿が自ら死期を悟って姿を消したと伝わる猿塚も残され、かつては実際に猿が飼われていた神猿舎も存在しました。

伝承、造形、信仰。

それらが重なり合うことで、日吉大社における猿は、単なる縁起物ではなく、時代を超えて受け継がれてきた「守りの存在」として語り継がれています。

スピリチュアルに語られる日吉の力

日吉大社は、古くから都の表鬼門に位置し、京を守る結界として重要な役割を担ってきました。

背後には比叡山の山気、前には琵琶湖の水気が広がり、地形そのものが陰と陽の調和を映していると言われています。

鬼門封じや方除けの祈りが多く寄せられてきたのも、こうした地形と信仰が結びついた結果です。

社殿の様式である「日吉造」は、屋根が山の稜線を思わせる造形となっており、空と大地が交わる場所を意識してつくられています。

神仏習合の時代には、陰陽五行や仏教思想とも結びつき、目には見えない調和を形にする建築として発展しました。

参拝の中では、大鳥居の前で自然と呼吸が深くなったり、手水舎の水に触れて気持ちが落ち着いたりすることがあります。

千年杉に手を添える人も多く、そこに特別な意味を求める人もいれば、ただ静かな安堵を感じる人もいます。

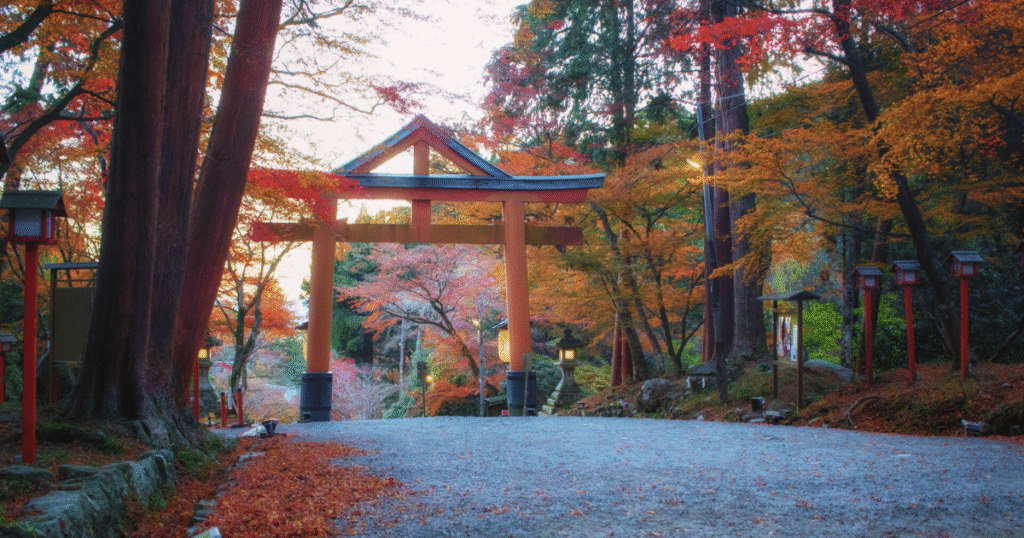

紅葉谷に広がる彩りは、信仰とは別に、心を鎮める景観として親しまれてきました。

日吉大社が「スピリチュアルスポット」と呼ばれることがありますが、それは不思議な現象ではなく、長い時間をかけて作られた信仰と自然、そして人々の祈りの積み重ねによるものと言えるでしょう。

ここで何を感じるかは、訪れる人それぞれです。

特別な答えを求めなくても、この地に立つだけで、心の奥に静かな余韻が残る場所。

それが日吉大社の持つ力なのかもしれません。

ご利益に込められた守護の意味

日吉大社のご利益は、方除け・厄除けをはじめ、縁結び、家内安全、夫婦和合、商売繁盛など幅広く語られます。

これらは個々の願いとして分かれているのではなく、長く都の鬼門を守ってきた歴史と結びついています。

古くは遷都や築城の際にも神威が勧請され、方位の災いを防ぐ神として信頼されてきました。

現在でも、新築・転居・旅行など、暮らしに寄り添う祈りが多く届けられています。

ご祈祷では、土地を鎮める地鎮祭や、災いを祓う清祓が行われます。

社務所には方除札や清め砂が授与され、それぞれの使い方が丁寧に伝えられています。

方除札は鬼門や裏鬼門に貼ることで家を守り、清め砂は敷地や室内に撒くことで環境を整えるものです。

日吉大社のご利益は、象徴的な祈りだけでなく、暮らしの中で心を落ち着かせる行いとして受け継がれてきたことがうかがえます。

また、日吉大社には人との縁や仕事運を願う参拝者も多く訪れます。

西本宮の大己貴神(おおなむちのかみ)は国造りや医療を司り、東本宮の大山咋神(おおやまくいのかみ)は土地と時間を司る神とされます。

二柱の神が補い合うことで、生活全体を守る神として信仰されてきました。

ご利益を理解する鍵は、願い事の成就だけに目を向けるのではなく、その背景にある歴史や祈りの在り方に触れてみることです。

そうすることで、日吉大社の不思議は形のない力ではなく、長く育まれてきた信仰文化であることが見えてきます。

御朱印で知る神仏習合の背景

日吉大社の御朱印は、参拝の記録以上の意味を持つものとして伝えられてきました。

かつて延暦寺の鎮守として位置づけられ、天台宗を守護する役割を担ってきた歴史から、神社でありながら仏教の要素を含んでいます。

社名にある「山王」という呼び名も、古代中国の天帝思想と仏教尊格が結びついた信仰を表しており、神と仏が共に祀られてきた証です。

御朱印には、本宮の名とあわせて山王の神号が記されることがあり、それによって神仏が同列に尊ばれてきた日吉信仰の一端を読み取ることができます。

西本宮と東本宮それぞれを巡る御朱印帳は、巡礼記録に留まらず、信仰の層を知る手がかりとして大切にされています。

境内には四十社近い摂末社が点在し、その順路によって受け取る印の意味合いや解釈が変わることもあります。

たとえば、牛尾宮や白山宮には仏教修験の影響が色濃く残り、社殿の意匠にも神仏習合の痕跡を見ることができます。

日吉大社の本殿に見られる「日吉造」は、寺院建築の構造を取り入れた独特の形式で、床下には仏の間である下殿が備えられています。

御朱印は、そうした建築や儀式と同じく、“信仰の交差点”を映す一つの文化として存在しています。

近年、御朱印は文化財としても再評価され、文化庁によって宗教文化の記録物として位置づけられています。

日吉大社で御朱印を受けることは、墨や朱印を集める行為以上に、神仏が共に歩んできた歴史を手に取る体験とも言えるでしょう。

御朱印については公式HPをご参照下さい。

日吉大社 不思議を体感できる参拝と巡り方

回り方で変わる参拝ルートの魅力

お守りに宿る魔除けと祈願の力

駐車場 アクセスで迷わない参拝準備

日吉大社 不思議を訪れる意義とまとめ

回り方で変わる参拝ルートの魅力

日吉大社は境内が広く、その巡り方によって体験できる世界が変わります。

徒歩の場合は西受付から、車の場合は東受付から入る参拝が一般的ですが、どちらの入口も異なる印象で参拝者を迎えます。

これは神域へ進むための、段階とも言える構造です。

参道に入ると目に留まるのが「日吉三橋」と呼ばれる大宮橋・走井橋・二宮橋です。

これらは俗界と神域を隔てる象徴であり、橋を渡るたびに意識が外側から内側へと移っていきます。

特に大宮橋の高欄には、神仏習合期の祈りと美意識が刻まれ、建築そのものが参拝の一部として機能しています。

西本宮へ向かう途中では楼門の棟持猿が目に入り、建物が守護の存在として佇んでいることに気づかされます。

東本宮では、山の気を受け止めるように高く設計された床が見どころで、建築全体が神霊を迎える器とされています。

社殿の左右配置も、天台宗の曼荼羅構造との関連が指摘され、参拝の進行そのものが祈りの道筋となっています。

紅葉の季節には紅葉谷を含むルートが人気ですが、観光として巡る場合と、祈りを込めて歩く場合では捉え方が変わります。

日吉大社はただ歩くだけで終わる場所ではなく、自身の目的や祈願に応じて道を選ぶことで意味が深まる神社です。

ルート設計のヒント

参拝する際は、順番ではなく目的でルートを選ぶ方法もあります。

方除けを願うなら東本宮を中心に、生活全般の守護を祈るなら西本宮を軸に巡ると良いでしょう。

縁結びや和合を祈る場合は、雌梛・雄梛の木に立ち寄ることで祈りが明確になります。

境内には約四十社の摂末社が点在し、山中に祀られる社や非公開の社も含まれます。

信仰を深く感じたい場合は、牛尾宮や三宮など山王七社を巡ることで、日吉大社全体を一つの曼荼羅として捉える体験につながります。

巡拝を終えて山王鳥居に戻る道は、単なる帰り道ではありません。

入口へ戻るという行為は、始まりと終わりが循環する祈りの一部であり、最後の一礼によって参拝全体がひとつの体験として形を持ちます。

参拝を旅ではなく、巡礼として考えることで、日吉大社の不思議が静かに姿を現してきます。

お守りに宿る魔除けと祈願の力

日吉大社のお守りは、社のご神徳を暮らしへ迎える手段として授与されています。

特に神猿をかたどった授与品は、「魔が去る」「勝る」と語に通じることから守護力があるとされ、古くは武士や旅人に携えられてきた歴史があります。

神仏習合の時代には修験者の護符としても用いられ、境界を越える際の心の支えとされてきました。

現代のお守りは、方除け・厄除け・縁結び・学業成就・商売繁盛など目的ごとに分かれており、祈願内容を明確に意識しやすく設計されています。

お札は家の内で祀られ、清め砂は玄関や敷地の周囲に撒くなど、授与品の使い方も伝えられています。

日吉大社のお守りは、受け取って終わるのではなく、使って祈りが完成する形を持つことが特徴的です。

神猿の木彫守や猿鈴には、感情の浄化や災厄回避の願いが込められています。

財布や玄関など、日常の入口に置くことで外からの不運を遠ざける祈りの象徴となります。

形や素材によって願いを表現する点では、日本の民俗文化に見られる護符の伝統とも通じています。

お守りを選ぶときに大切なのは、見た目だけではなく「何を守りたいのか」を思い出すことです。

意図が定まるとき、授与品は物から祈りの媒体へと変化します。

日吉大社の不思議は、このように生活の中へ静かに入り、手を離したあとも祈りが続いていく点に表れています。

お守りについては公式HPをご参照下さい。

駐車場 アクセスで迷わない参拝準備

日吉大社へのアクセスは、電車では京阪石山坂本線の坂本比叡山口駅から徒歩約十分、JR湖西線の比叡山坂本駅から徒歩約二十分が目安です。

自動車の場合は名神高速道路の京都東インターチェンジから約二十分で、境内にはおよそ五十台規模の駐車場があります。

紅葉シーズンは混雑が見込まれ、土日祝は有料となる場合があるため、早い時間帯の到着や公共交通の併用を検討すると安心です。

拝観料は大人五百円、中高生三百円、小学生以下無料で、拝観時間の目安は季節により変動しますがおおむね九時から十六時三十分です。

参拝と散策には二時間程度を見込むと、装飾や景観を落ち着いて味わえます。

延暦寺と組み合わせる場合は半日コースの計画が現実的です。

以上の点を踏まえると、移動手段や時間帯を事前に決め、境内での滞在配分をイメージしておくことが快適な参拝の鍵となります。

| 区分 | 目安・内容 |

|---|---|

| 電車 | 京阪 坂本比叡山口駅 徒歩約10分/JR 比叡山坂本駅 徒歩約20分 |

| 車 | 名神 京都東ICから約20分 |

| 駐車場 | 境内に約50台、紅葉期の土日祝は有料の場合あり |

| 拝観料 | 大人500円、中高生300円、小学生以下無料 |

| 拝観時間 | 9:00〜16:30(季節で変動の可能性あり) |

| 所要時間 | 通常30〜60分、じっくり巡るなら約2時間 |

日吉大社 基本情報

| 住所 | 〒520-0113 滋賀県大津市坂本5-1-1 |

| TEL | TEL : 077-578-0009 FAX : 077-578-0134 |

| 公式HP | 日吉大社 |

比叡山や坂本エリアは、一日では巡りきれない魅力があります。

泊まりでゆっくり参拝したい方はこちらから周辺宿をチェック!

\ 周辺の人気ホテル・宿泊施設をチェック! /

日吉大社 不思議を訪れる意義とまとめ

・神猿は魔が去るや勝るに通じる守護の象徴

・楼門の棟持猿や蟇股に刻まれた猿の意匠に注目

・分霊社の広がりが山王信仰の歴史を物語る

・表鬼門を護る役割が方除けの祈りを支えてきた

・日吉造の社殿様式が陰陽調和の美を体現している

・大鳥居前の深呼吸は場の雰囲気を感じ取る助け

・清水や千年杉など静かな所作が心身を整える

・ご利益は方除け厄除け縁結び家内安全など多彩

・地鎮祭や清祓など実務的な祈願の選択肢がある

・御朱印は神仏習合の文脈を理解する鍵となる

・回り方は西本宮と東本宮を軸に計画すると良い

・お守りと清め砂は生活の具体的手順と結びつく

・電車や車のアクセスは事前計画で混雑を回避

・拝観料や拝観時間を把握し余裕を持って巡る

・日吉大社 不思議は理解と体感の往復で深まる