英彦山神宮に惹かれる人の多くは、雄大な自然の中で心を整えたい、神聖なエネルギーを感じたい、そんな想いを胸に訪れます。

古代から「天と地を結ぶ山」として信仰されてきた英彦山神宮は、今もなお、人々の祈りと自然の響きが重なり合う特別な場所です。

ここでは、お守りや御朱印を通して神聖な空気に触れたり、「この神さまは自分にとってどんな存在なのか」と静かに問い直す時間を持つことができます。

それは単なる参拝を超え、自分と神さまの関係を見つめ直す旅のようでもあります

訪れる前には、行き方や駐車場、スロープカーなどのアクセス情報を確認しておくと安心です。

また、上宮・中津宮・下津宮という社殿の構成を理解しておくと、参拝の流れやその意味がより深く感じられるでしょう。

この記事では、英彦山神宮のスピリチュアルな魅力を、信仰・歴史・自然・ご利益の面から紐解いていきます。

参拝前に心を整えるためのガイドとして、どうぞゆっくり読み進めてみてください。

英彦山神宮 スピリチュアルな魅力とは

英彦山神宮は何の神様を祀る場所か

英彦山神宮のご利益と信仰の広がり

お守りと伝統工芸

御朱印で感じるご神気

英彦山神宮は何の神様を祀る場所か

英彦山神宮の主祭神は、天照大神の御子である天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)です。

古事記や日本書紀にも登場するこの神さまは、天照大神から葦原中国(あしはらのなかつくに)を治める使命を託された存在。

つまり、「天(あま)と地(つち)をつなぐ神」として、調和と循環の中心に立つ神さまなのです。

この地・英彦山は、古くから「日の子の山」と呼ばれてきました。

日(ひ)には「光」の意味があり、「英(ひ)」には輝くものという響きが宿ります。

英彦山という名前には、「光の神の子が鎮まる山」という意味が込められています。

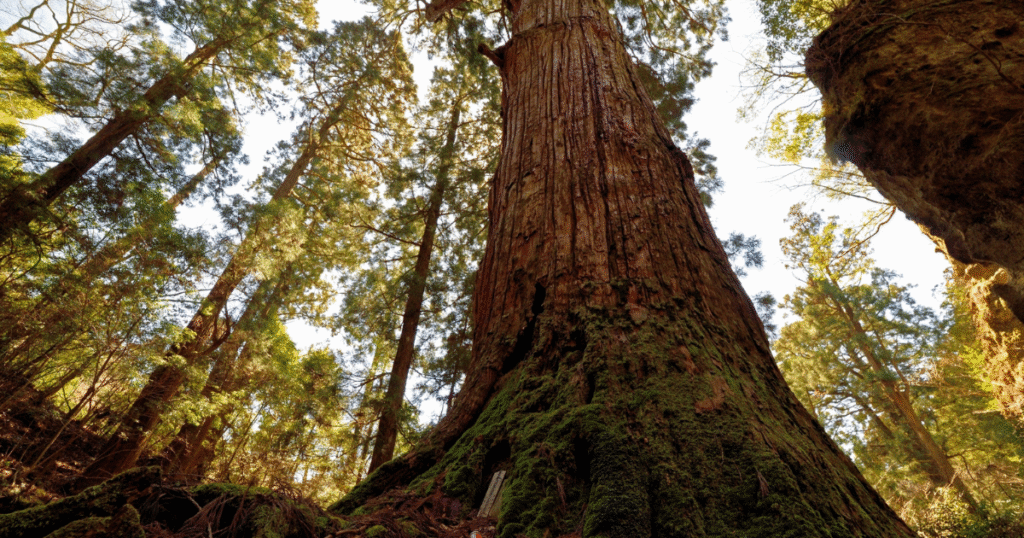

その言葉どおり、この山に足を踏み入れると、空と大地の光が溶け合うような静かな振動を感じる人も多いでしょう。

また、摂社や末社には、天地創造の神・高皇産霊神(たかみむすびのかみ)も祀られています。

宇宙の秩序を生み出す生成の神とされ、生命の誕生や流れの再生を司る存在。

英彦山神宮全体が「創造」「再生」「共生」というテーマをもつスピリチュアルな空間として響いているのは、この神々の調和があるからです。

さらに、英彦山は古来より修験道の聖地として知られ、多くの修験者たちが祈りと修行を重ねてきました。

彼らにとってこの山は、神と人の境界でした。

霧や風、鳥の声の中に宿る神気を感じながら、自らの心を磨く。

その祈りの響きが、今もこの山全体に息づいています。

天忍穂耳命は、太陽の子として、光と調和、安寧をもたらすエネルギーを放つ神さま。

参拝のときには、「自分がこの天地の流れの中でどう生きたいのか」を意識してみましょう。

その気づきが、英彦山神宮で得られる最大のスピリチュアルな恵みとなります。

英彦山神宮のご利益と信仰の広がり

英彦山神宮のご利益は、とても幅広いものです。

古くから伝わる代表的なご神徳には、「勝運」「農業守護」「工場・鉱山の安全」「家内安全」などがあります。

主祭神・天忍穂耳命の神名には「吾勝勝速日(あがつかちはやひ)」と、「勝」の文字が三度現れます。

このことから「勝利」「成功」「目標達成」を象徴する神さまとして、戦国の武将たちにも深く信仰されてきました。

現代では、ビジネスや学業成就を願う人たちにも広く崇敬されています。

また、天忍穂耳命は稲穂の神でもあります。

そのため、五穀豊穣を願う農業の守護神としても知られています。

英彦山の周辺では、古くから林業や鉱山の営みが盛んで、「労働安全」「事業繁栄」を祈る信仰も自然に根づきました。

時代が進むにつれ、「産業の神」としての側面が見直され、今も多くの人々にエネルギーを与えています。

近年では、「開運招福」「厄除け」「交通安全」「縁結び」など、生活に寄り添うご利益を願う人も増えています。

英彦山の自然に包まれて参拝することで、心の緊張がゆるみ、深く呼吸ができるようになったという声も多いです。

その穏やかな波動は、まるで大地がそっと背中を押してくれるようです。

英彦山の信仰が全国へと広がった背景には、修験道の存在があります。

山に籠り、祈りを重ねた修験者たちは、山の霊力を護符や教えとして各地へ伝えていきました。

その結果、「英彦山の神のご加護」は全国で知られるようになったのです。

参拝するときには、「今の自分はどんな祈りを捧げたいのか」を心に問うてみてください。

勝ちたいのか、癒されたいのか、誰かと響き合いたいのか…その想いが明確になるほど、神さまのエネルギーはあなたの中で共鳴するでしょう。

(出典:農林水産省『日本の農業信仰と稲作文化』https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/)

お守りと伝統工芸

英彦山神宮で授与されるお守りの中でも、特に人々の心を惹きつけてきたのが「英彦山がらがら」と呼ばれる伝統的な土鈴です。

お守りは、古くから、神さまの御心を宿す護符として大切にされてきました。

それを手にすることで、心が落ち着き、日々の暮らしに穏やかな光が差し込むような安心感を与えてくれると言われています。

英彦山神宮では、「勝運守」「厄除守」「交通安全守」「縁結び守」など、祈願の目的に合わせたお守りが授与されています。

どれも、神さまからのエネルギーが最も届きやすい形で祈りが込められており、自分の想いと響き合うものを選ぶことが大切です。

中でも、「英彦山がらがら」は日本の伝統工芸の中でも特に古い歴史を持つと伝えられています。

粘土を素焼きにして作られるこの土鈴は、室町時代から受け継がれ、「日本最古の土鈴」と呼ばれることもあります。

手に取ると感じる丸みや温もり、そして中の小石が奏でる澄んだ音色。

その音の波動には、空間を清め、災いを祓う力があるとされ、古くから修験者たちも修行の際に用いてきたと伝わります。

この「がらがら」は、今も地元の職人たちの手によって受け継がれています。

英彦山の山麓の土を使い、自然乾燥させたあと、約800℃の窯で焼き上げる。

その素朴な工程ひとつひとつが、まるで「自然と共に生きる祈り」そのものです。

手仕事の中に息づくリズムや、火と土のエネルギーが、英彦山の山霊と共鳴しているようにも感じられます。

近年では、絹や麻などの自然素材を使ったモダンなお守りやストラップ型の授与品も登場しています。

色や文様にも意味が込められており、赤は「生命力・魔除け」、青は「冷静・学業成就」、白は「清らかさ・再生」を象徴しています。

今の自分の願いにぴったり合う色を直感で選んでみるのもよいでしょう。

英彦山神宮を訪れる際は、お守りを買うというより、神さまと想いを結ぶ時間だと感じてみてください。

「何を願いたいのか」「どんな祈りを託したいのか」

その心の準備ができていると、授与品を手にする瞬間に、神気の響きを確かに感じ取ることができるはずです。

御朱印で感じるご神気

英彦山神宮では、参拝の証として御朱印を授与しています。

御朱印の起源は、もともと写経を納めた際に押された「受付印」にありますが、今では「神域に触れた証」として、多くの人の心に残る神聖な印となっています。

英彦山神宮の御朱印には、この地特有の祈りの重みがあります。

筆で書かれる文字には、山岳信仰や修験道の精神が宿り、神職の一筆一筆には清らかな意志が込められています。

また、御朱印を授かる場所が山麓ではなく、参道を登った先にあるため、その道のり自体が、祈りの行ともいえるでしょう。

山を登りながら自分と向き合い、ようやく授かる御朱印には、形を超えた深い意味があります。

それは、単なる印ではなく、「神と自分の距離を近づける体験」なのです。

春や秋の例大祭の時期には、特別な御朱印が授与されることもあります。

限定の印や墨書きは、その時期ならではの神気を宿しており、手にした瞬間にその季節のエネルギーを感じられるでしょう。

「奉拝」「英彦山神宮」と記された文字には、神前での祈りと感謝の響きが刻まれています。

参拝の際には、まず本殿で手を合わせ、その後に御朱印を受け取るようにしましょう。

御朱印を受け取るときに感じる「ご神気」は、朱色の印や墨の濃淡だけではありません。

それは、この山を登り、祈り、神域の空気を吸い込んだ“あなた自身の波動”が共鳴して生まれるものです。

御朱印帳を開くたびに、その墨の香りや朱の輝きの中に、英彦山で感じたあの静かな神聖さがふと蘇ることでしょう。

(出典:国立国会図書館『日本の宗教文化資料集 成立と変遷』https://dl.ndl.go.jp/)

御朱印についてはこちらをご参照下さい。

英彦山神宮 スピリチュアル体験と巡り方

英彦山神宮への行き方と駐車場情報

スロープカーで参拝する方法

上宮と中津宮で体感する神聖な空気

英彦山神宮への行き方と駐車場情報

英彦山神宮へは、車・バス・鉄道のいずれでも訪れることができます。

その中でも、最も多くの人が利用するのは自家用車でのアクセスです。

山のふもとにある「別所駐車場」は無料で開放されており、約100台を収容できます。

| 移動手段 | 詳細・所要時間 | 備考 |

|---|---|---|

| 車(自家用車) | 九州自動車道「小倉南IC」または「八幡IC」→国道322号経由で約1.5〜2時間(北九州から約1時間半/福岡市内から約2時間) | 別所駐車場(無料・約100台)を利用。奉幣殿までは徒歩約15分。冬季は凍結・積雪に注意。 |

| JR+バス | JR日田彦山線BRT「添田駅」→「添田町コミュニティバス英彦山線」乗車→「神宮下バス停」下車後徒歩約15分 | バスは1時間に1本ほど。事前に時刻表確認がおすすめ。 |

| 徒歩(参道) | 駐車場から奉幣殿まで徒歩約15分 | 石畳と杉木立の参道。手水舎・ベンチあり。雨天時は滑りやすいため注意。 |

別所駐車場の詳細

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 無料 |

| 収容台数 | 約100台(普通車) |

| 営業時間 | 終日利用可能(夜間は照明あり) |

| トイレ | あり(男女別・清潔に管理) |

| 距離 | 奉幣殿の参道入口まで徒歩約3分、奉幣殿まで徒歩約15分 |

| 混雑状況 | 週末・紅葉シーズンは午前10時以降混雑傾向。朝8〜9時台が比較的空いています。 |

| 注意点 | 冬季は路面凍結に注意。スタッドレスタイヤまたはチェーンを推奨。 |

駐車場から奉幣殿までは、杉木立と苔の緑に包まれた石畳の参道が続きます。

途中には手水舎やベンチもあり、深呼吸をしながら一歩ずつ進む時間は、まるで心の浄化そのものです。

特に朝の澄んだ空気の中で歩くと、心身が自然と整い、「これから神さまに会いに行く」という静かな高揚感を感じることでしょう。

英彦山は自然の中にある神域。

電車やバスもありますが、マイペースに巡るならレンタカーがおすすめです。

スロープカーで参拝する方法

英彦山神宮の参道は、石段が続くことで知られています。

奉幣殿から上宮までは標高差およそ600メートル、石段は約1,200段。

まさに、天へと続く道ですが、体力に不安のある方には「英彦山スロープカー」の利用がおすすめです。

スロープカーは奉幣殿近くの「銅の鳥居駅」から中腹の「英彦山駅」までを約15分で結びます。

全長899メートル、高低差150メートルの道のりを、ゆっくりと上昇していくモノレール式の乗り物です。

車窓からは四季折々の山の表情が楽しめ、春の新緑や秋の紅葉の時期はまさに絶景。

車両はバリアフリー対応で、車椅子やベビーカーのまま乗車できるため、どなたでも安心して利用できます。

運行時間は9:00〜16:30で、おおよそ15分間隔で発車。

料金は片道600円(小学生以下300円)、往復利用は1,000円(2025年時点)。

天候や積雪による運休もあるため、訪問前に公式サイトで確認しておくとよいでしょう。

スロープカーを使うと、中腹の中津宮までは無理なく到達できます。

上りはスロープカー、下りは徒歩で自然を味わうというプランも人気です。

自分の体力や天候に合わせてルートを選び、心地よいペースで英彦山を感じてみましょう。

上宮と中津宮で体感する神聖な空気

英彦山神宮の参拝は、まず山麓の「下津宮(奉幣殿)」から始まります。

ここは、祈りの起点ともいえる場所で、神さまへと心を整えるための第一歩。

石畳を進む足音や風の音が、静かに意識を内側へと導いてくれます。

この下宮で深呼吸をしてから山へ向かうと、英彦山全体をより深く感じることができるでしょう。

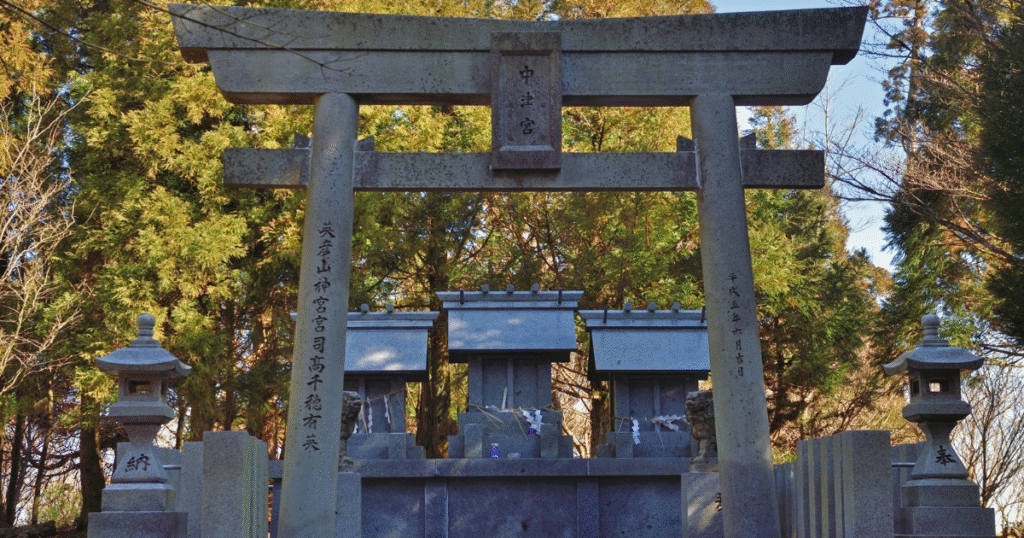

英彦山神宮は、「上宮」「中津宮」「下津宮(奉幣殿)」の三つの神域で構成されています。

それぞれが「天・地・人」を結ぶ層のように重なり、山そのものが一つの聖なる循環を形づくっています。

■中津宮の由来とご祭神

標高約650メートルの中津宮には、宗像三女神(多紀理比売命・市寸島比売命・多岐都比売命)が祀られています。

海上の守護や交通安全、縁結びの神として知られ、とくに女性参拝者からの信仰が厚い場所です。

スロープカーの終点から徒歩圏内にあるため、気軽に訪れやすいのも魅力。

境内では苔むした石段や湧き水が出迎え、歩を進めるたびに清らかな気が全身を包みます。

水音と風の音が交じり合うこの空間では、心の奥が自然に静まっていくのを感じられるでしょう。

■上宮で感じる「天空の聖域」

標高1,199メートルの山頂に鎮座する上宮は、英彦山の中心であり、まさに「天空の聖域」。

ここには主祭神・天忍穂耳命が祀られ、古くから修験者たちが祈りを捧げてきました。

中津宮からおよそ90分の登山道を登りきると、眼前に広がるのは雲と空の世界。

その瞬間、まるで天と地のあわいに立っているような、言葉にならない感覚に包まれます。

参拝の順路としては、奉幣殿(下津宮)から上宮へ登り、下山時に中津宮を経由して戻る流れが一般的です。

これは「地上から天界へ、そして再び人の世界へ戻る」象徴的な巡礼。

古代からの修験道の修行体系にも通じています。

■参拝時の装備と心構え

英彦山は標高差が大きく、季節や天候によって気温も変わります。

夏でも山頂付近は20℃を下回ることがあり、軽装では肌寒く感じるでしょう。

秋〜春にかけては防寒具、登山靴、レインウェアを備えておくと安心です。

山の天気は変わりやすいため、「自然に合わせて動く」という意識を持つと、無理のない参拝ができます。

上宮も中津宮も、それぞれの場所に、息づく神気があります。

この山に響く祈りは、古代から今へ、そしてあなたの心の中へ…絶えることなく受け継がれています。

近隣の温泉宿や自然宿坊でゆっくり過ごしたい方はこちら

\ 周辺の人気ホテル・宿泊施設をチェック! /

英彦山神宮 基本情報

| 住所 | 〒824-0721 福岡県田川郡添田町大字英彦山1 番地 |

| TEL | 0947-85-0001 |

| 参拝時間 | 9:00〜17:00(無休) |

| 公式HP | 英彦山神宮 |

英彦山神宮 スピリチュアル参拝のまとめ

- 英彦山神宮は太陽の御子を祀る由緒ある聖地といえる

- 勝運・農業・守護といった多様なご利益を得られる信仰がある

- お守りや御朱印は参拝体験を深めるアイテムとなる

- 行き方・駐車場、スロープカー利用の選択肢を事前に確認しておくと安心

- 上宮・中津宮という社殿構成を理解し、参拝ルートを整えることで体験価値が高まる

- 石段や山道のハードルを踏まえ、体力・装備・時間配分を考えた計画が望ましい

- 英彦山神宮の参道や自然は、静けさと清浄な空気をもたらす環境である

- 御朱印を受けることで、この場所を訪れた証と心のリセットを得られる

- スロープカーを活用すれば、眺望とともに参拝がより快適になる

- 社殿に至るまでの道のりが、参拝そのものの意味と価値を高める

- 自分が願うテーマ(勝運・農業守護・安全など)を意識して参拝すると目的が明確になる

- 長い歴史と修験道の流れを持つ場所として、心身の整えに適している

- 駐車場・バス・スロープカーなどアクセス手段を比較し、自分に合ったルートを選ぶことが鍵となる

- 参道の石段・岩場・急斜面といった自然環境を尊重し、安全な装備で臨むことが参拝の質を高める

- スピリチュアルな体験を求めるなら、自然・歴史・信仰の三要素を互いに感じながら歩くことが最も価値を引き出す方法となる