「赤間神宮 怖い」と感じる人が多いのは、そこに流れる空気の中に、どこか時を超えた記憶があるからかもしれません。

壇ノ浦の合戦で幼くしてこの世を去った安徳天皇を祀るこの神社には、深い歴史が今も息づいています。

ここでは、どんな神様が宿り、どのようなご利益が授けられるのか。

お守りや御朱印に込められた意味、さらにはアクセスや駐車場の情報まで、訪れる前に知っておきたいポイントを丁寧に紹介していきます。

中でも「赤間神宮 耳なし芳一」の怪談は、多くの人が一度は耳にしたことのある伝承です。

その物語の背景にあるのは、恐ろしさではなく、失われた命への深い鎮魂と祈り。

本記事では、「怖い」という印象の奥にある真実と、実際に訪れて感じられる赤間神宮の静かな魅力を、一緒にたどっていきましょう。

赤間神宮 怖いと噂される理由とは

赤間神宮 耳なし芳一の伝説と怪談の真相

不思議な現象や心霊体験の噂について

赤間神宮はなんの神様を祀っているのか

ご利益と参拝で得られる霊験について

赤間神宮 耳なし芳一の伝説と怪談の真相

「耳なし芳一」という物語は、赤間神宮に残る最も知られた伝承のひとつです。

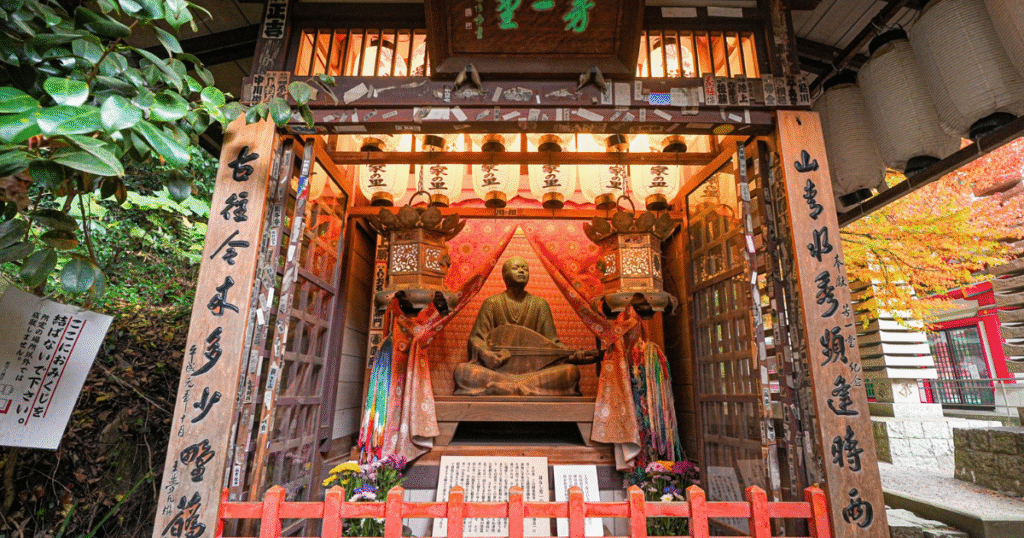

盲目の琵琶法師・芳一が平家の亡霊に呼ばれ、夜の墓地で琵琶を奏でる――その光景は、短い物語でありながら深い余韻を残します。

この舞台となったのは、かつてこの地に存在した阿弥陀寺(あみだいじ)。

その寺がのちに現在の社殿へと受け継がれていった歴史をたどると、伝説の背景には、魂を鎮めようとする人々の想いが流れていることに気づきます。

壇ノ浦の合戦で幼くして命を落とした安徳天皇を慰めるため、鎌倉時代初期に御影堂が建立されたと伝えられています。

この地は、まさに鎮魂のはじまりといえる場所であり、耳なし芳一の物語はその象徴のような存在です。

赤間神宮が「怖い」と語られるのは、何百年も続く魂の記憶が眠っているからかもしれません。

境内にある平家一門の墓「七盛塚」や、壇ノ浦の海を見渡す風景もまた、悲しみと鎮めの象徴として今に残ります。

観光地の明るさとは少し異なる空気を感じるのは、ここが、歴史と人の想いが交わる場所だから。

赤間神宮は、過去と今、そして人と神が静かに共鳴する、時の結び目のような神域です。

「怖い」と感じる心の奥には、その深い響きを無意識に受け取っているのかもしれません。

不思議な現象や心霊体験の噂について

赤間神宮が「怖い」と言われる理由には、単なる噂を超えた感じ取る空気があるようです。

夜の静かな境内で、風が止まり、背筋を撫でるような気配を感じたという声。

参道を歩くうちに、誰かに見守られているような感覚を覚えたという体験談。

それらは数値で測ることはできませんが、今も地元の人々や参拝者のあいだで語り継がれています。

境内の雰囲気を形づくっているのは、神社の構造や立地にも理由があります。

海に面した朱色の「水天門」は、まるで竜宮城の入り口のよう。

潮の香りと光が重なり合うその姿は、どこかこの世とあの世の境を思わせる美しさをたたえています。

戦後に再建されたこの門は、2018年に「水天門および回廊」として登録有形文化財に指定され、今も大切に守られています。

この幻想的な門と、境内にある平家一門の墓所が同じ空間にあることで、訪れる人は、日常を離れた世界に足を踏み入れたような感覚を味わいます。

その異なる気配が、「赤間神宮 怖い」と感じる感情の奥にある、霊的な深みを教えてくれるのです。

赤間神宮はなんの神様を祀っているのか

赤間神宮の主祭神は、第八十一代・安徳天皇。

壇ノ浦の海でわずか八歳にして旅立たれた幼帝をお祀りしています。

この神社には、平家一門の最期と源平の物語がそのまま刻まれており、参拝するだけで、歴史を感じることができます。

建久二年(1191年)、安徳天皇を慰めるために御影堂が建立されました。

その後、明治の神仏分離令で阿弥陀寺は廃され、1875年(明治8年)に官幣中社「赤間宮」として創建。

そして昭和15年に「赤間神宮」と改称され、現在の姿へとつながっています。

この長い変遷のなかで、赤間神宮は「幼帝の祈りを受け継ぐ神社」としての使命を深めてきました。

海の神、水の神としての徳、そして若くして命を閉じた帝への鎮魂。

それらが重なり合い、この神社独特の静かな厳粛さを生み出しています。

「怖い」と感じる印象の裏には、悲劇の記憶を抱えながらも、再生と赦しを祈る、神のエネルギーが息づいているのです。

ご利益と参拝で得られる霊験について

赤間神宮は、安徳天皇を祀ることから「海」に関わるご利益が豊かに伝わる神社です。

古くから漁業者や船乗りたちが海上安全・水難除けを祈願し、今では旅行やレジャーの安全を願う人々も数多く訪れています。

また、幼帝を祀ることから「子どもの守護」「安産祈願」「家内安全」のご利益も篤く、母子を見守る優しい神様として信仰を集めています。

平家の悲劇を鎮めた由来からは、「厄除け」「縁切り」といった、過去を清め、新しい道へ進む願いにも力を貸してくださるといわれます。

さらに、赤間神宮の神徳は現世的な願いにも通じています。

心願成就、商売繁盛、再出発の後押しなど、日々の暮らしを支える祈りの場としても親しまれています。

安徳天皇が「水天の神」として敬われてきたように、水は流れを生み、滞りを浄化し、生命を再び息づかせる象徴です。

参拝を通して、私たち自身の内側にも新しい流れが生まれていくのかもしれません。

毎年行われる「海上安全祈願祭」では、漁業関係者や地域の人々が集い、海の恵みと安全を祈ります。

赤間神宮は「怖い」という印象とは対照的に、現実世界での幸せや安全を願う人々にとって頼もしい存在です。

参拝を通じて得られる霊験は、単に願いを叶えるものではなく、心を清め、歴史を超えて平穏を取り戻す行為ともいえます。

赤間神宮 怖い印象と実際の魅力を探る

御朱印やお守りに込められた意味

駐車場とアクセス情報をわかりやすく解説

歴史と伝統が息づく赤間神宮の不思議な魅力

まとめ:赤間神宮 怖いと感じるのは歴史の深さゆえ

御朱印やお守りに込められた意味

赤間神宮の御朱印には、安徳天皇を祀る神社としての格式と気品が宿っています。

中央に墨書きされた「赤間神宮」の文字の下に押される朱印には、社紋が描かれています。

その意匠は、海の神を象徴する「波」と、皇室を表す「菊花文様」を組み合わせたもの。

海上安全や再生、そして平和への祈りが重ねられた美しい印です。

御朱印を受け取るという行為は、単なる記念ではなく、神社のエネルギーと自分の祈りをひとつに結ぶ時間でもあります。

紙の上に記された文字と朱印の向こうに、古より続く祈りの流れを感じられるでしょう。

季節や行事にあわせた特別御朱印も人気があります。

春の「源平まつり」や夏の「水天供養祭」では、金箔をあしらった華やかな御朱印が頒布され、多くの参拝者でにぎわいます。

これらの御朱印には、「平家一門への供養」と「今を生きる人々の平穏祈願」、その両方の祈りが込められています。

お守りも、赤間神宮ならではの特色を持つものばかりです。

| 種類 | ご利益の内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 海上安全守 | 海難防止・交通安全 | 船舶関係者や旅人に人気の守り。波を思わせる模様が印象的。 |

| 安産守 | 母子の健康・出産の無事 | 白地に水紋と桜があしらわれた、やさしい祈りのデザイン。 |

| 学業成就守 | 勉学運向上・試験合格 | 青を基調とした落ち着いた色合いで、集中力と冷静さを導く。 |

| 縁結び守 | 良縁成就・人間関係修復 | 赤と白の糸を組み合わせた、心と心をつなぐ手作り仕様。 |

どのお守りにも共通して、水の神の加護が流れています。

水は、流れを生み出し、淀みを浄化し、新しい道をひらく存在。

だからこそ、海上安全守は船乗りだけでなく、旅人や飛行機で移動する人々にも愛されているのです。

また、ここでしか手に入らない特別なお守りとして「耳なし芳一守」もあります。

このお守りには、「災いから耳(身)を守る」という意味が込められ、赤間神宮の物語を象徴する一品として、厄除けや災難除けを願う人々に人気です。

御朱印やお守りは、、「信仰の形」としての意味を持ちます。

手にしたとき、そこに込められた思いや神気が、日々の暮らしの中で支えてくれるでしょう。

赤間神宮の授与品は、神様とあなたの、こころの契りを形にする、温かな存在なのです。

御朱印・お守りの詳細については公式HPをご参照下さい。

駐車場とアクセス情報をわかりやすく解説

赤間神宮は、下関市の中心に位置し、観光にも参拝にも訪れやすい場所にあります。

初めて訪れる方でも迷いにくく、公共交通機関・車のどちらを使ってもスムーズにたどり着けるのが魅力です。

公共交通でのアクセス

| 交通手段 | 所要時間・ルート | 補足情報 |

|---|---|---|

| JR下関駅からバス | 約9〜10分 下関駅前 → 「赤間神宮前」行き(サンデン交通バス) | バス停は神社の目の前。天候を気にせず安心です。 |

| JR下関駅からタクシー | 約5分(運賃目安700〜900円) | 雨の日や荷物が多い時におすすめ。 |

JR下関駅からはバス停もわかりやすく、車窓から海を眺めながら到着できます。

境内前に停車する「赤間神宮前」バス停で降りれば、すぐに朱色の水天門が出迎えてくれます。

自動車でのアクセス

| 出発地・ルート | 所要時間の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 下関市街地中心部 | 約5分 | 国道9号線を経由すると便利。 |

| 北九州市側(門司港など) | 約15分 | 関門橋または関門トンネル経由。 |

| カーナビ設定 | 「赤間神宮(山口県下関市阿弥陀寺町4-1)」 | ナビ入力でスムーズに案内されます。 |

赤間神宮は主要道路から近く、道路案内標識も整っているため、初めてのドライブでも安心。

海を横目に走るルートは、まるで神域へ導かれるような穏やかなドライブコースです。

駐車場情報

| 駐車場名 | 収容台数 | 利用料金 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1駐車場(境内近く) | 約40台 | 無料 | 鳥居まで徒歩すぐ。身障者スペースあり。 |

| 第2駐車場(隣接地) | 約20台 | 無料 | 行事時は臨時駐車場が開放される場合あり。 |

大型連休や「源平まつり」「水天供養祭」などの行事期間は混雑します。

ゆっくり参拝したい方は、午前中の早い時間帯の訪問がベストです。

観光バスで訪れる場合は、事前に駐車予約をしておくと安心です。

周辺観光スポット

赤間神宮を中心に、歩いて訪れられる見どころもたくさんあります。

| スポット名 | 内容・見どころ | 徒歩所要時間(目安) |

|---|---|---|

| 壇ノ浦古戦場跡 | 源平合戦の地として有名。歴史の舞台を感じられます。 | 約5分 |

| カモンワーフ | 海沿いのグルメ・おみやげスポット。下関名物ふく料理も人気。 | 約10分 |

| 火の山公園 | 関門海峡を一望できる展望スポット。夜景もおすすめ。 | 車で約10分 |

神社参拝のあとは、周辺を散策して一日の旅をゆったり楽しむのも素敵です。

海風と祈りの香りが交じり合うこのエリアでは、心も自然とゆるみ、「この地に呼ばれて来たんだな」と感じる人も多いでしょう。

赤間神宮をゆっくり巡るなら、下関での宿泊もおすすめです。

旅のスタイルに合わせて、宿を探してみましょう!

\ 周辺の人気ホテル・宿泊施設をチェック! /

レンタカーはこちらからチェック!

下関エリアには、海沿いの絶景スポットや歴史ある神社が点在しています。

歴史と伝統が息づく赤間神宮の不思議な魅力

赤間神宮の起源は、建久2年(1191年)。

壇ノ浦の戦いで幼くしてこの世を去った安徳天皇の御霊を慰めるために建てられた「阿弥陀寺」が始まりと伝わります。

この地は、平家一門の悲劇とともに日本史の深層に刻まれた、鎮めの場。

長い年月の中で悲しみが静まり、人々の想いが形を変えながら今へと受け継がれてきました。

明治維新の神仏分離令を経て、寺院から神社へと姿を変え、昭和15年には官幣大社へ昇格。

時代が移り変わっても、この地に込められた願いは、途絶えることなく続いています。

1945年の空襲で社殿は一度すべてを失いましたが、1957年に再び再建されました。

その姿は「竜宮造り」と呼ばれる独特の建築様式で、まるで海の底の宮殿を思わせる幻想的な美しさ。

朱塗りの水天門と白壁のコントラストは光の移ろいに合わせて表情を変え、訪れる人々に「神話の一瞬」を見せてくれます。

この竜宮造りは、安徳天皇が海に沈んだという伝承と深く結びつき、「海の底にも想いは届く」という象徴として、赤間神宮の本質を語っています。

境内には、平家一門の墓「七盛塚」や耳なし芳一の像、そして平家伝説を今に伝える資料館が点在しています。

それぞれの史跡は、鎮魂と敬意の心で配置されており、歩くたびに過去と現在がひとつに溶け合うような感覚を味わえます。

また、赤間神宮は地域の文化を育む中心としても生き続けています。

毎年4月に行われる「源平まつり」では、源平合戦を再現した時代行列が街を彩り、人々がかつての物語に思いを寄せます。

この行事は市の無形民俗文化財に指定されており、地元の人々の誇りと心の結びがひとつになって、継承されているのです。

赤間神宮は、ただの観光名所ではありません。

それは語り継ぐために存在する場所。

潮風の中で揺れる社殿の中に、遠い時代の声が今を生きる私たちの胸にやさしく響きます。

そして、誰もが「歴史の流れに生かされている」ことを思い出すのです。

赤間神宮 基本情報

| 住所 | 〒750-0003 山口県下関市阿弥陀寺町4-1 |

| TEL | 083-231-4138 |

| 参拝時間 | 社務所の受付時間:午前 9:00〜午後 17:00 ごろ 境内自由参拝時間の目安:早朝〜夕刻まで(例:6:00〜18:00)くらい |

| 公式HP | 赤間神宮 |

まとめ:赤間神宮 怖いと感じるのは歴史の深さゆえ

- 赤間神宮が祀る安徳天皇の悲劇が人々の心に深い印象を残している

- 耳なし芳一の伝説が怪談として知られ、神社の神秘性を高めている

- 平家一門の墓所「七盛塚」が鎮魂の象徴として荘厳な雰囲気を放っている

- 境内全体が静寂と霊的な空気に包まれ、独特の緊張感を生んでいる

- 「怖い」という印象は恐怖ではなく、歴史への畏敬の念から生まれている

- 赤間神宮は海と関わりの深い神社として水難除けのご利益が伝えられている

- 家内安全や安産祈願など、家庭運に関する信仰も根強く残っている

- 御朱印やお守りに込められた意味を知ることで信仰の奥行きを感じられる

- 竜宮造りの社殿が幻想的な美しさを持ち、非日常的な雰囲気を演出している

- 夜間のライトアップや海風の音が伝承と重なり神秘的な体験を与える

- 祭礼や供養行事を通じて地域と歴史が今も結びついている

- 駐車場やアクセス環境が整備され、観光地としても訪れやすい

- 下関市の他の史跡と合わせて巡ることで歴史理解がより深まる

- 「怖い」と感じる背景には祈りと鎮魂の文化が根底にある

- 参拝を通じて歴史の重みと静かな感動を体感できる特別な場所である