北口本宮冨士浅間神社の「不思議」に惹かれて訪れる方へ、この神社が持つ霊的な魅力や、伝え継がれてきた歴史をわかりやすくご案内します。

境内で語られる龍神の伝承、夫婦円満・安産といったご利益、御朱印やお守りの種類、さらに混雑を避けるための駐車場の使い分けまで、初めての方でも安心して歩けるようにまとめました。

読んでいただいた後には、「なぜこの神社が不思議と言われるのか」が、知識ではなく、感覚として心に残るよう構成しています。

神社という場所を超えて、「富士の祈りが生きる神域」として触れてみてください。

北口本宮冨士浅間神社 不思議と神秘の魅力

スピリチュアルな力を感じる境内

北口本宮冨士浅間神社 龍神と伝承

ご利益で語られる神社の信仰深さ

スピリチュアルな力を感じる境内

参道へ足を踏み入れた瞬間、町の喧騒が遠のき、杉や檜の大木に包まれる空気へと切り替わります。

北口本宮冨士浅間神社の参道は、単に本殿へ続く道ではなく、心の歩みを正すための、祈りの道として受け継がれてきました。

石灯籠が規則正しく並ぶ風景は、かつて富士講の人々が黙々と歩いた名残であり、今を生きる私たちにも自然と背筋を伸ばさせます。

境内を象徴する冨士太郎杉と冨士夫婦檜は、約千年の歳月をここで生き続けてきた御神木です。

冨士太郎杉は力強く根を張り、大地の安心感を伝え、冨士夫婦檜は二本に分かれた幹が再び寄り添う姿から、縁結びや再生の象徴とされます。

随神門を抜けると、本殿・幣殿・拝殿へと続く空間の中に、奉納額や神楽殿が目に入ります。

これらは建物として以上に、長い年月を経て積み重ねられた祈りの証です。

特に角行の立行石は、富士講の開祖・角行が厳しい修行を行った場所と伝わり、人の意志と信仰がどれほど強く結びついていたかを物語ります。

ただ眺めるのではなく、「ここにどんな思いが刻まれてきたのか」と心を向けると、静かな奥深さが感じられます。

北口本宮冨士浅間神社の不思議さとは、建物や装飾だけで生まれるものではありません。

参道から社殿までのすべてが、参拝者の意識を変化させるために存在しています。

視覚・聴覚・体感が少しずつ静まっていく流れの中で、「言葉にならない祈り」に触れる…その感覚が、多くの人が「不思議」と表現する理由です。

北口本宮冨士浅間神社 龍神と伝承

北口本宮冨士浅間神社における龍は、富士信仰の核心として、この地に息づいてきた存在です。

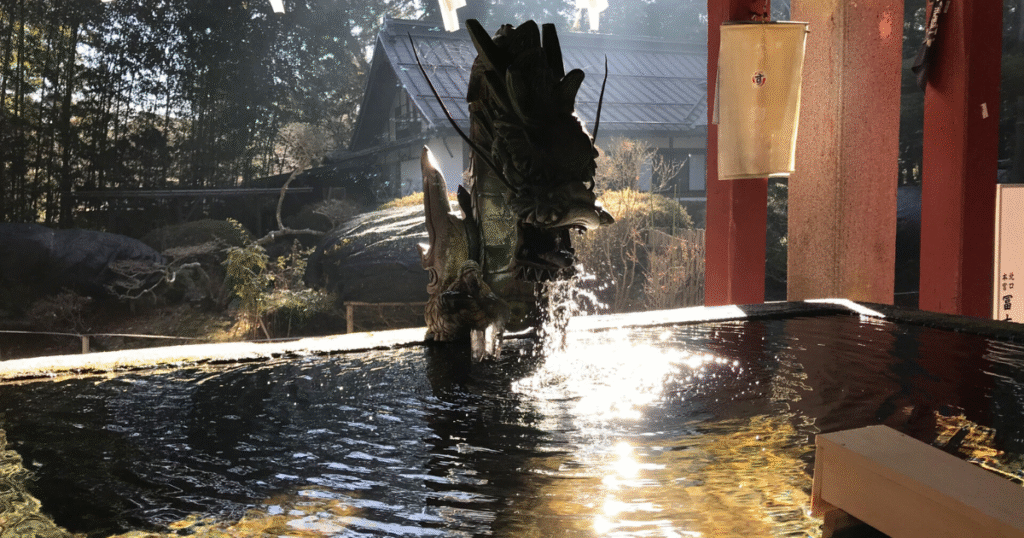

手水舎で水を吐く龍は、参拝者の身心を清める番人のように佇み、水は「禊」としての意味を持ちます。

富士山を霊峰として仰いできた人々は、この水を「祈りの源」として受け取ってきました。

かつて泉瑞と呼ばれた水源から引かれた清水は、富士の伏流水と重ねられ、生命の循環と考えられてきました。

龍は古くから、雲を呼び、雨を運ぶ霊獣として尊ばれてきました。

富士講の修行者たちは、山に宿る力を龍の姿に見出し、自然と人の間をつなぐ象徴として祈りを捧げてきたのです。

参道の構造もまた、龍神の存在と結びついています。

龍神は、富士の持つ二つの側面「火と水」をも象徴しています。

富士は火の山であると同時に、豊かな湧水を生む母なる山でもあります。

木花開耶姫命が火中で出産した伝承と、龍が雨をもたらし炎を鎮めるという役割は、対立ではなく調和として捉えられてきました。

この重なりは「恐れと祈り」「災いと恵み」という相反する力が、一つの場で共存するという富士信仰の本質そのものです。

この神社で龍が語るのは、「循環」です。

参拝者の意識を内省へ導き、自然と神、人と場所とのつながりを示します。

境内を歩く時間が、風景というだけでなく、物語に触れているように感じるのは、この象徴が静かに息づいているからです。

■伝承に触れる視点

北口本宮冨士浅間神社の伝承を理解するには、建物を見るだけでは十分ではありません。

境内に流れる空気、木々の気配、水の音。

そうした、言葉にならない感覚に意識を向けることが鍵になります。

特に龍を模した手水舎では、水が石に触れる音や、冷たい清水に触れたときの感覚が、現世と神域の境目を示すサインとして受け継がれてきました。

境内の配置も、信仰の導線として構築されています。

参道の直線、鳥居をくぐる順序、随神門の位置、大木の左右配置…..どれも偶然ではなく、参拝者の意識を一点へと集めるための構造です。

宗教学ではこうした場所を「儀礼空間」と呼び、富士講の修行者たちはここで山に入る前の精神を整えていました。

その痕跡は石碑や灯籠にも刻まれ、今も参拝者の歩みに寄り添っています。

また、伝承を知るには自然そのものにも目を向ける必要があります。

冨士太郎杉や冨士夫婦檜といった御神木は、山から流れる「気の道」として扱われてきました。

湿度、樹皮の触感、幹の向き。

そうした自然のすべてが、山と神を結ぶ 、無言の言葉でした。

歩く速度を少しゆるめるだけで、目には見えない伝承が立ち上がってくる瞬間があります。

そして、社殿の彫刻や奉納額には、鳳凰、獏、獅子、龍といった霊獣が刻まれています。

それぞれが守護・浄化・再生といった役割を象徴し、信仰を文章ではなく「形」に込めたものです。

富士を信仰してきた人々は、文字だけでなく、木彫や構造に祈りを託しました。

その痕跡を感じ取ることが、伝承を学ぶという以上に、この神社の「不思議」に触れる本質だと言えるでしょう。

北口本宮冨士浅間神社の不思議とは、理解するものではなく、呼応するもの。

知識としてではなく、歩きながら心の中に何かが整っていく。

その感覚が、この地が守り続けてきた祈りです。

ご利益で語られる神社の信仰深さ

北口本宮冨士浅間神社のご利益は、願掛けでは語りきれません。

この神社には、富士への畏敬とともに、人々の祈りが何世代にもわたって積み重ねられてきました。

その中心にお祀りされているのが、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)・彦火瓊瓊杵尊(ひこほのににぎのみこと)・大山祇神(おおやまづみのかみ) の三柱です。

これらの神々は、火と水、生成と調和、夫婦と家族といった、人生のあらゆる局面を象徴しています。

だからこそ、この神社のご利益は「叶えてもらう」よりも「人生とともに歩む祈り」として受け継がれてきました。

木花開耶姫命は、富士山の化身とも言われる女神です。

火中で出産した神話から安産の守護神として知られますが、その本質は「破壊と再生」の力です。

火を鎮め、水を育み、命を生み出す神。そのため、安産だけでなく、芸能・酒造・養蚕など、創造や恵みを願う祈りも多く寄せられてきました。

彦火瓊瓊杵尊は、天孫降臨の神として知られながら、木花開耶姫命との夫婦神として大切に祀られています。

この神社を訪れる人の中には、恋愛成就というより、「生涯にわたる結び」や「夫婦の感謝」 を祈る方が多いのもそのためです。

実際に、結婚式や夫婦の報告参拝が行われる場として選ばれる神社でもあります。

大山祇神は、木花開耶姫命の父であり、すべての山を司る神です。

自然と共に生きるための祈り。

家内安全、地域の安寧といった、日々の暮らしへの願いもこの神へ捧げられてきました。

かつて富士が登拝を禁じられていた時代、大山祇神は「山と人を結ぶ存在」として信じられ、富士講の人々の道を守る神でもありました。

北口本宮冨士浅間神社の信仰が深いと言われるのは、ご利益が、願いごとを超えているからです。

境内に残る奉納碑や祭礼の記録は、祈りだけではなく「誓い」 を刻んだもの。

富士とともに生き、祈りを守った人々の姿が、この神社の信仰を形づくってきました。

ご利益とは、本来、奇跡を起こす力ではなく、心を正し、進むべき道を照らす力。

富士信仰が今も人々を惹きつける理由は、その祈りが「人生を確かに支えるもの」として息づいているからなのです。

北口本宮冨士浅間神社 不思議を支える歴史と参拝情報

御朱印に刻まれる信仰の証

お守りに込められた祈りの意味

駐車場と参拝時のアクセス案内

北口本宮冨士浅間神社 不思議を巡る参拝のまとめ

御朱印に刻まれる信仰の証

御朱印は、神縁を結ぶ証とされています。

北口本宮冨士浅間神社では、本社だけでなく、境内の諏訪神社や、発祥の地とされる大塚丘の御朱印も授与されています。

それぞれの墨書や朱印には、この地の歴史や祭礼が反映されています。

| 種別 | 授与場所 | 初穂料 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 北口本宮冨士浅間神社 | 本社 | 300円 | 力強い北口本宮の墨書と社名朱印 |

| 諏訪神社 | 境内摂社 | 300円 | 諏訪神社の朱印と吉田の火祭り印 |

| 大塚丘 | 発祥の地 | 300円 | 大塚丘の墨書と北口本宮発祥の表記 |

■御朱印の受け方(基本の流れ)

- 各所へ参拝を済ませる

- 御朱印帳の表紙を上にして丁寧に手渡す

- 受け取ったら中身を確認し、感謝を伝える

御朱印は「神さまとのご縁を頂く授与品」として、大切に受け取る姿勢が求められます。

書置きではなく、目の前で墨を入れていただく時間を待つことも、神社では参拝の一部と考えられています。

御朱印については公式HPをご参照下さい。

お守りに込められた祈りの意味

北口本宮冨士浅間神社で授与されるお守りは、御祭神のご神徳と深く結びついています。

安産、夫婦円満、家内安全、火防、交通安全。

どれも「日常を守る祈り」であり、富士信仰が育んできた人生の願いです。

木花開耶姫命に由来する安産守は、燃え盛る炎の中で命を生んだ神話から生まれました。

夫婦神である彦火瓊瓊杵尊とのご縁は、夫婦和合や家庭の平穏を願う人々の心を支えています。

また、神社には車輌祓所が整えられており、交通安全のお守りを受けた後に、無事を誓う参拝者も少なくありません。

お守りを選ぶときは、願いと御祭神の物語を重ねてみると、祈りがどこへ向かうのかが自然と定まります。

参拝と授与のタイミング

拝殿での祈りを終え、心が静まった状態で授与所に向かうと、お守りは「持ち帰る物」ではなく「託された祈り」に変わります。

出産、結婚、旅立ち…人生の節目に受け取ることで、お守りは日常と神域をつなぐ存在になります。

駐車場と参拝時のアクセス案内

北口本宮冨士浅間神社の周辺には、目的や参拝動線に応じた複数の駐車場が整備されています。

どこに停めるかによって、参道から歩く流れや、拝殿までの時間が変わるため、事前に把握しておくと安心です。

| 駐車場 | 位置の目安 | 台数の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 第1 | R138浅間神社斜め前 | 約50 | 大型バス可、参道起点に便利 |

| 第2 | 浅間神社東交差点から南へ約400m | 約30 | 大型バス可 |

| 第3 | 参道寄り | 約10 | バスは一時停車のみ |

| 第4 | 境内周辺 | 約20 | 中型バス可、車輌祓所に近い |

| 第5 | 境内周辺 | 約20 | 普通車向け |

| 第6 | 境内周辺 | 約20 | 普通車向け |

| 第7 | 境内周辺 | 約10 | 普通車向け |

アクセスのヒント

車の場合:中央道・河口湖ICや東富士五湖道路が便利

駐車場の地図は公式HPのこちらをご参照下さい。

公共交通:富士急行線「富士山駅」からバス乗車、「浅間神社前」下車後に徒歩

混雑を避けるなら、朝の時間帯が静かで、参道の空気に素直に向き合えます。

参拝の時間をゆったり過ごしたい方は、富士吉田や河口湖周辺での宿泊もおすすめです。

\ 周辺の人気ホテル・宿泊施設をチェック! /

富士山周辺は、神社や湧水地など見どころが点在しています。

車があると、巡礼の旅を自分のペースで楽しめますよ。

北口本宮冨士浅間神社 基本情報

| 住所 | 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田5558 |

| TEL | 電話:0555-22-0221 |

| 参拝時間 | 参拝時間:境内は自由に参拝可能 神札授与所・御守・社務所 8:30 ~ 17:00(夏期・年末年始は延長あり) 祈祷受付時間 9:00 ~ 16:00(状況により変動あり) |

| 公式HP | 北口本宮冨士浅間神社 |

北口本宮冨士浅間神社 不思議を巡る参拝のまとめ

- 不思議の核心は富士信仰と修験文化の重層性

- 龍神の象徴と清冽な水が清めの体験を支える

- 御祭神三柱の物語が多岐のご利益に結びつく

- 御朱印は参拝の証として敬意をもって受ける

- お守りは願意と御祭神のご神徳を重ねて選ぶ

- 冨士太郎杉と冨士夫婦檜で神域の気配を味わう

- 角行の立行石に修行の歴史を見いだす

- 大鳥居から随神門へ進む動線で心身を整える

- 大塚丘は発祥の地として参拝の意義が深い

- 駐車場は第1と第3が参道起点に便利

- 団体は大型バス可の第1第2の活用が有効

- 祭典期は臨時駐車場情報の確認が役立つ

- 早朝参拝は静謐な空気を感じやすい

- 富士講の史跡を手掛かりに信仰を理解する

- 北口本宮冨士浅間神社 不思議は体験で深まる