出雲の西の果て、日本海を背に静かにたたずむ日御碕神社。

朱塗りの社殿が海の青に溶け合い、まるで天と地の境目がほどけていくような美しさを見せます。

なかでも、神社全体を遠くから見渡せる日御碕神社遠景スポットは、訪れる人の心に深く響く場所。

潮風と太陽の光が交差する瞬間、神話の息づかいが蘇るようです。

出雲大社から日御碕神社へ続く道は、古くから祈りを運ぶ道として多くの人に大切にされてきました。

「出雲大社と日御碕神社の関係」を辿ると、伊勢が、昼を守る太陽の宮、出雲が、夜を守る月の宮として、光と闇、陰と陽がひとつに調和する美しい物語が見えてきます。

また、日御碕神社 写真を目的に訪れる人も多く、特に夕暮れ時には、朱の社殿が金色の光に包まれ、まるで空全体が祈りに染まるような景色が広がります。

近くには無料の日御碕神社 駐車場もあり、事前に場所を確認しておくことで、穏やかな気持ちで参拝の時間を過ごすことができます。

この地は古くから日御碕神社 スピリチュアルな聖地として知られ、厄除け・家内安全・良縁成就など、あらゆる願いに応えてくれると言われています。

出雲大社から日御碕神社へと祈りをつなぐ参拝は、神々の調和を体感し、自分の中の光と再び出会う、心の旅でもあるのです。

参拝の際は、日御碕神社 出雲大社 順番を意識すると、祈りの流れがより自然に整っていくでしょう。

御朱印やお守りの授与も人気で、上の宮・下の宮それぞれで異なる御朱印がいただけます。

特に、御砂守(おすなもり)は出雲地方でも珍しい授与品で、地の氣と神の力を宿すお守りとして、多くの参拝者に愛されています。

この記事では、日御碕神社遠景スポットの魅力を、アクセス・参拝マナーそして出雲大社との深いつながりまで、紹介していきます。

日御碕神社遠景スポットの魅力と見どころ

日御碕神社を美しく望む絶景ポイント

出雲大社から日御碕神社へのアクセス方法

日御碕神社 駐車場と周辺の交通情報

日御碕神社 出雲大社 順番に込められた祈りの循環

日御碕神社を美しく望む絶景ポイント

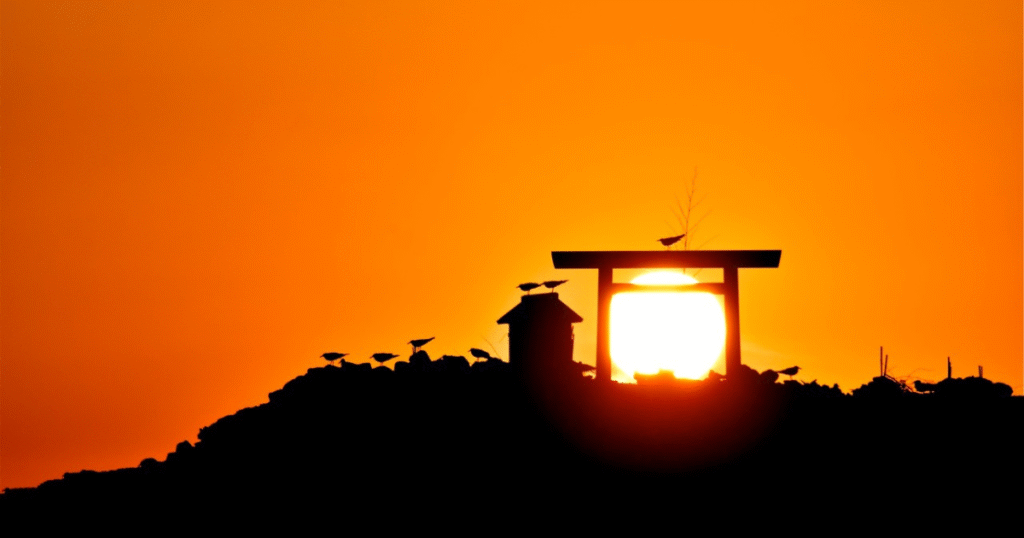

写真は日御碕灯台周辺からの眺望

日御碕神社を最も美しく望むことができるのは、「日御碕灯台周辺の展望エリア」と、「神社手前の高台(駐車場付近)」の二ヶ所です。

日御碕灯台周辺からの眺望

日御碕灯台から少し南に下った展望エリアは、神社全体と日本海、そして経島(ふみしま)を一枚の景色に収められる、まさに出雲の神域を見渡す、遠景スポットです。

朱塗りの社殿が海の青と松の緑に浮かび上がる姿は、まるで光が大地に祈りを描いているよう。

午後から夕暮れにかけて、太陽が西の海へ沈む時間帯は特に美しく、社殿が金色に染まり、海面には光の帯が走ります。

季節ごとに色合いが変わるため、春は柔らかな光、冬は澄んだ透明感が印象的です。

ここからの景観は、遠くから神域を見守るようで、レンズを向けながらも自然と手を合わせたくなるような気持ちになるでしょう。

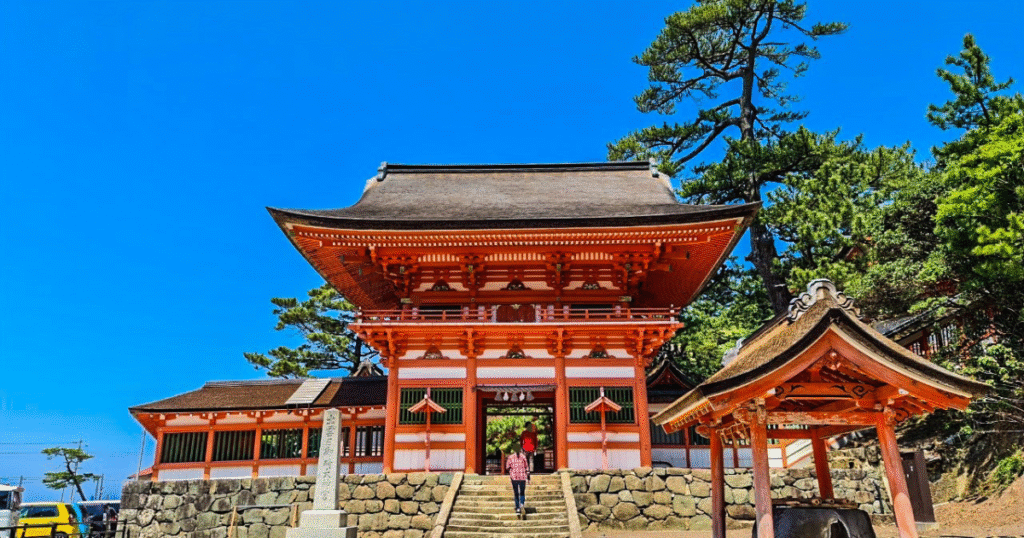

神社手前の高台からの遠景

もう一つのおすすめは、神社専用駐車場近くの小高い場所です。

ここは参道を正面に見渡せる位置で、上の宮と下の宮、そして周囲の松林がバランスよく視界に入ります。

徒歩圏内でアクセスしやすく、初めて訪れる方や撮影初心者にも最適なビューポイント。

特に朝や午前中は、社殿全体が柔らかな光に包まれ、朱の色が輝きます。

三脚を立てずともスマートフォンで十分に美しい構図が撮れるため、参拝の前後に立ち寄ってみるのもおすすめです。

時間帯と撮影のヒント

午前中:社殿に朝の光が差し込み、朱が清らかに浮かぶ。

午後~夕方:逆光の中で社殿が金色に染まり、神秘的な雰囲気に。

日没30分前後:空と海の色が溶け合い、出雲らしい“光の儀式”の時間に。

光が変わるたびに、神社の表情も変わります。

その変化を、光と祈りの呼吸として感じながらシャッターを切ると、この地の神聖さが自然と写真に宿るでしょう。

出雲大社から日御碕神社へのアクセス方法

写真は神社手前の高台からの遠景

出雲大社から日御碕神社までは約12〜13km。

車ならおよそ20〜30分ほどで到着します。

最も一般的なのは、国道431号線から県道29号線を経由するルート。

海沿いの「日御碕街道」を走ると、左手に広がる日本海の輝きが心を洗うように続きます。

ドライブをしながら自然と祈りが深まる道。

それがこのルートの魅力です。

公共交通を使う場合は、出雲市駅または出雲大社連絡所(バスターミナル)から、一畑バスの「日御碕線」に乗車し、終点「日御碕」で下車します。

バス停から神社までは徒歩約5分ほど。

ただし運行本数は1日5〜6本と限られており、午後は早めに終了するため、事前に帰りの時刻を確認しておくと安心です。

最新情報は一畑バス公式サイトでチェックしましょう。

出雲大社周辺からタクシーを利用する場合、料金はおおよそ3,000〜4,000円前後。

グループでの移動ならシェアをすると効率的で、途中の美しい景観も楽しめます。

途中には、稲佐の浜や弁天島など、神話ゆかりの地が点在しています。

出雲の神々が歩いたと言われるその道を辿る「神話巡りルート」もおすすめです。

ただし、海沿いの道は風が強い日や雨の日には視界が悪くなることも。

冬季(12〜2月)は凍結や強風で通行止めになる場合もあるため、出発前に気象庁の交通気象情報を確認しておくと安心です。

日御碕神社まで、海沿いを走るドライブも人気です。

出雲空港や出雲市駅からの移動でレンタカーをお考えの方はこちらからチェック!

日御碕神社 駐車場と周辺の交通情報

日御碕神社のまわりには、いくつかの駐車場が整備されています。

神社に最も近いのは「日御碕神社専用駐車場」で、約20台の普通車が駐車可能。

無料で利用できますが、観光シーズンや休日は朝早くから満車になることも多いため、時間に余裕をもって出かけるのがおすすめです。

神社前の道路は少し狭く、車のすれ違いが難しい場所もあります。

混み合う時期には、鳥居手前の「県営日御碕駐車場」や「灯台駐車場」を利用すると安心です。

どちらも収容台数が多く(約80〜100台)、大型バスの駐車にも対応しています。

神社へ向かう道中には、地元の土産店や食事処が並びます。

名物のしじみ汁や出雲そばの香りに誘われながら歩く時間は、旅そのものが参拝の一部のように感じられるでしょう。

公共交通を利用する場合、出雲市観光協会が運行する「出雲ぐるっとバス(日御碕線)」も便利です。

このバスは出雲大社・稲佐の浜・日御碕灯台をめぐる循環ルートで、出雲の神々の物語をたどるような旅が楽しめます。

最新の運行情報は出雲観光協会公式サイトで確認できます。

日御碕神社 出雲大社 順番に込められた祈りの循環

日御碕神社と出雲大社の関係は、古代からの神話に深く結ばれています。

『出雲国風土記』にも名を残す日御碕神社は、天照大神(あまてらすおおみかみ)と素戔嗚尊(すさのおのみこと)という、日本神話を象徴する二柱の神を祀る神社。

伊勢神宮が「日の本の昼を守る宮」とされるのに対し、日御碕神社は「夜を守る宮」と呼ばれます。

昼と夜、太陽と月。

互いを補い合う二つの光が、日本の天地を見守ってきました。

出雲大社が「国造り」や「縁結び」の神として、人と人、心と心をつなぐ役割を担う一方、日御碕神社は「国家安泰」や「海上安全」を司り、その「結ばれた縁」を守る存在として信仰されてきました。

この二社を結ぶ祈りの流れこそが、「出雲の光の循環」と言われる所以です。

■参拝の順番と祈りの流れ

日御碕神社での参拝は、一般的に「神の宮(上の宮)」→「日沈宮(下の宮)」の順で行うのが良いとされます。

上の宮には素戔嗚尊、下の宮には天照大神が祀られ、「昼から夜へ、陽から陰へ」と祈りの流れが巡るからです。

ただし、出雲大社から訪れる場合は、境内の導線上「日沈宮→神の宮」の順でお参りする人も少なくありません。

神社の案内にも「どちらの順でも心を込めてお参りください」と書かれており、最も大切なのは「形より心」ということ。

神前に立つとき、自分の内側にも静かな光があることを思い出し、その光と、出雲の神々の光が響き合うような気持ちで手を合わせてみましょう。

■出雲大社との巡拝の意味

古来より、出雲の人々は「出雲大社を先に参拝し、日御碕神社を後に訪れる」という順番を大切にしてきました。

これは、「出雲大社で縁を結び、日御碕神社でその縁を守る」という祈りの循環を意味します。

光が昇り、沈み、また巡るように、人と人との縁、そして自分自身の願いも、この地でひとつの輪となっていくのです。

■参拝の時間帯と心の準備

朝は空気が澄み、社殿の朱がやわらかく輝く時間。

神域全体が静けさに包まれ、祈りが深く届くと感じる人も多いでしょう。

日没前は、海に沈む太陽が社殿を黄金色に照らし、昼の光から夜の光へと移りゆく瞬間に、特別なエネルギーが流れます。

出雲大社からの道は海沿いを進むため、夕刻の参拝を予定する場合は、日没時刻と交通情報を確認しておくと安心です。

特に冬季は海風が強く、道路が滑りやすくなることもあります。

どの時間帯であっても、この地を訪れるときは心を静めて、自分の中にある祈りの光を見つめてみてください。

それが、出雲の神々との最も自然な対話になるでしょう。

出雲の光を心ゆくまで感じるなら、日御碕の夕日を見てからゆっくり泊まるのもおすすめです。

出雲市内や日御碕周辺の宿泊情報はこちらから

\ 周辺の人気ホテル・宿泊施設をチェック! /

日御碕神社遠景スポットで体感する出雲の神域

日御碕神社 スピリチュアルな魅力とご利益

御朱印とお守りの授与情報

出雲の夕日と日御碕神社の神聖な関係

経島や灯台など周辺観光スポット紹介

日御碕神社遠景スポットを訪れる前に知っておきたいこと

日御碕神社 スピリチュアルな魅力とご利益

日御碕神社は、古代から「光と調和の聖地」として人々に信仰されてきました。

上の宮の素戔嗚尊(すさのおのみこと)は、厄除けや災難除けの神。

下の宮の天照大神(あまてらすおおみかみ)は、平安と調和の女神。

この二柱の神が共に祀られることで、「守り」と「癒し」、「陰」と「陽」が交わる特別な神域が生まれています。

主なご利益は、厄除け・家内安全・海上安全・良縁成就など。

特に「心のバランスを整える」力を感じる人が多く、夕暮れ時の参拝では、静かな癒しと再生のエネルギーに包まれます。

経島や灯台へ続く自然の道もまた、神域の延長線。

海風に触れながら歩くひとときも、祈りの時間の一部として感じてみましょう。

自然と神の調和の中で、あなた自身も、また整っていくはずです。

御朱印とお守りの授与情報

日御碕神社の御朱印とお守りは、神さまとのご縁を形にするもの。

授与所(社務所)では、通常8:30〜16:50の間に受け付けが行われています。

初穂料は500円からの志納形式で、混雑期には書き置き対応になることもあります。

御朱印についてはこちらをご参照下さい。

中でも特に有名なのが、御神砂守(おすなのおまもり)。

神社の聖なる「砂」が象徴的に納められたお守りで、厄除け・交通安全などのご利益があると伝えられています。

昭和40年、交通事故で重傷を負った人がこの砂によって癒されたという逸話をきっかけに、御神砂守は、祈りの砂として信仰を集めるようになりました。

現在は三種類が授与され、社務所での申込みが必要な希少なお守りです。

まさに、地と神の力が宿る出雲ならではの御守といえるでしょう。

そのほかにも、交通安全守・安産守・学業守・良縁守など、願いに寄り添うさまざまなお守りが用意されています(初穂料は700円前後)。

お守りについては公式HPをご参照下さい。

経島や灯台など周辺観光スポット紹介

日御碕神社遠景スポットのまわりには、信仰と自然がひとつに息づく美しい場所が点在しています。

ここでは、神社の参拝とあわせて訪れたい巡礼ルートをご紹介します。

■経島(ふみしま)

経島(ふみしま)は、日御碕神社の西およそ100メートル沖に浮かぶ小さな無人島。

かつては日沈宮(ひしずみのみや)が鎮座していた、神話と祈りの記憶を今に伝える神聖な島です。

現在は日御碕神社の神域とされ、一般の立ち入りは禁じられています。

島の岩肌は石英角斑岩でできており、その形が「経典(お経)」を積み重ねたように見えることから「経島(ふみしま)」と呼ばれるようになったと伝えられています。

また、この島はウミネコの繁殖地として国の天然記念物に指定されています。

冬から春にかけて数千羽ものウミネコが飛来し、命の循環を象徴するように巣を作り、子を育て、やがて夏に再び海へと帰っていきます。

毎年8月7日に行われる例祭「神幸祭(夕日の祭り)」では、神職だけが舟で島へ渡り、古来より続く神事が執り行われます。

その光景はまるで「太陽が海へ沈む儀式」のようで、自然と祈りが完全に溶け合う瞬間です。

遠景撮影では、経島を構図に取り入れることで、神域と自然、時間と信仰が交差するような奥深い一枚を残せます。

■日御碕灯台

日御碕灯台は、白亜の石造りが青い空と海に映える美しい灯台です。

明治36年(1903年)に初めて灯りがともされて以来、およそ120年ものあいだ、この地の航路を照らし続けています。

高さは地上から約39メートル、海面から灯火まで約63メートル。

光の到達距離は21海里(およそ39km)に及び、日本の灯台50選にも選ばれた歴史ある灯塔です。

2022年には国の重要文化財にも指定されました。

螺旋階段を上がって展望台に立つと、360度に広がる日本海の大パノラマが広がります。

波の音、風の香り、空の青。

ここから見る光景は、まるで地球が祈っているような静けさを感じさせます。

灯台の周囲には遊歩道や展望デッキが整備されており、神社参拝とあわせて“海を歩く時間”を楽しめるスポットでもあります。

参拝のあと、灯台へと続く道をゆっくり歩くと、心が自然と穏やかに整っていくのを感じることでしょう。

■観光ルートとしての活用

多くの人は、「日御碕神社 → 経島を遠望 → 灯台」という順路で訪れます。

海風を受けながら歩くこのルートは、信仰と自然、静寂と開放感が見事に調和した道。

途中には小さな展望台があり、カメラを手に「出雲の光」を捉える人の姿も見られます。

祈りの余韻を感じながら、海と空の間を歩く….そんな時間が、出雲旅のハイライトになるでしょう。

日御碕神社遠景スポットを訪れる前に知っておきたいこと

遠景撮影や参拝をより豊かに体験するために、いくつかのポイントを意識しておくと、心地よく、そして深くこの土地を感じられる時間になります。

時刻・天候による光の変化

光はこの地の最大の演出者。

晴れた日には、朱の社殿が海と空の青に映え、そのコントラストがまるで、光の祈りのように広がります。

特に日没前後のマジックアワーは格別で、社殿の朱、空のオレンジ、海の群青が重なり合い、神話の一場面のような世界が現れます。

曇りや雨の日は、光が柔らかく広がるため、社殿の存在感が静かに浮かび上がる写真が撮れるでしょう。

訪問前に天気予報・日没時刻・風速情報を確認しておくと安心です。

交通・駐車場の混雑と通行制限

観光シーズンや休日は、駐車場が早い時間に満車になりやすく、狭い道でのすれ違いに時間がかかることもあります。

車で訪れる場合は、交通規制情報や標識に注意しながら安全運転を心がけましょう。

公共交通を利用する方は、一畑バスの運行本数や最終便時刻をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

旅の流れを整えることが、参拝をより穏やかに導いてくれます。

トイレ・設備の確認

神社境内には公衆トイレが設けられていません。

参拝前に駐車場や灯台付近の施設を利用しておくと安心です。

参拝マナーと静粛性

遠景スポットでの撮影時は、拝殿や参道で祈る方々の動きを妨げないように配慮を。

撮影も参拝も、心を澄ませて行うことが何より大切です。

これらのポイントを意識して訪れることで、日御碕神社遠景スポットの真の魅力と「光と祈りが重なり合う出雲の神域」をより深く感じることができるでしょう。

自然と神々、そしてあなた自身の内なる光が、この場所でひとつに響き合う旅となりますように。

日御碕神社遠景スポットまとめ

- 出雲大社からアクセスしやすく車やバスで訪問可能

- 駐車場は無料で20台程度を確保、混雑期は早め到着が望ましい

- 遠景スポットから朱の社殿と海・松林が織りなす絶景を撮影できる

- 参拝順序は神の宮→日沈宮が一般的な流れ

- 日御碕神社と出雲大社は神話的に深く結びつく関係

- 御朱印は授与所で8:30~16:50対応、初穂料は500円以上

- 繁忙期は書き置き朱印対応となることがある

- お守りには御砂守や学業守など多種が揃う

- 夕日の聖地という伝承が風景に神聖さを与える

- 経島・灯台は周辺観光の主要スポットとして人気

- 撮影時は時間帯・天候を考慮するとより美しい構図に

- トイレは境内にないため事前に確認が必要

- 道幅や通行制限に注意し、案内標識に従うべき

- 静謐な雰囲気を壊さないよう礼儀ある振る舞いが求められる

- 日御碕神社遠景スポットを押さえて訪問計画を立てることで、祈りと景観の融合をより深く味わえる