石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)とはどのような神社で、なんの神様が祀られているのか。

その意味や由来を知っておきたい方へ、本記事ではわかりやすく丁寧にご紹介します。

京都・男山の地に鎮座する石清水八幡宮は、長い歴史を誇り、ご利益を求めて多くの参拝者が訪れる全国有数の神社です。

しかし一方で、「石清水八幡宮 神様 いない」といった誤解や、「石清水八幡宮 怖い」といった印象を抱かれることもあるようです。

本記事では、石清水八幡宮に祀られる神々の由緒や特徴をはじめ、知っておきたいお守りの種類やスピリチュアルな観点から見た魅力、注目すべき見どころなどを幅広くご紹介します。

石清水八幡宮をより深く知り、心を込めて参拝するための参考として、ぜひ最後までお読みください。

- 石清水八幡宮に祀られている神様の名前と役割

- 八幡信仰の背景と歴史的な広がり

- 神様が「いない」と言われる理由とその誤解

- 参拝者が求める主なご利益や信仰の意味

石清水八幡宮 なんの神様かをわかりやすく解説

石清水八幡宮 なんの神様かを丁寧に解説

ご利益は何があるのかを解説

石清水八幡宮の歴史と創建の由来

石清水八幡宮に神様がいないという噂の真相

石清水八幡宮が「怖い」と言われる理由とは

スピリチュアルな視点で見た石清水八幡宮

石清水八幡宮 なんの神様かを丁寧に解説

石清水八幡宮(いわしみずはちまんぐう)に祀られている神様は、「応神天皇(おうじんてんのう)」を主祭神とし、その母である「神功皇后(じんぐうこうごう)」と、家臣である「比咩大神(ひめおおかみ)」の三柱(みはしら)です。

これらの神様は「八幡三神(はちまんさんじん)」と呼ばれ、全国に広がる八幡信仰の中心となっています。

このような信仰が広がった背景には、応神天皇が古代日本における軍神・武運の神とされたことが関係しています。

特に武士の時代には、勝運や武運長久を祈る対象として全国の武家から深く信仰されてきました。

例えば、平安時代の貴族だけでなく、源氏や足利氏といった有力な武家も石清水八幡宮を崇敬し、戦の前には必ず参拝したともいわれています。

その影響で「勝利」「厄除け」「出世」などのご利益を求めて参拝する人が後を絶ちません。

ただし、近年では「なんの神様か分かりにくい」と感じる人も多く、検索されることも増えています。

石清水八幡宮が祀る神々は、神仏習合や日本の歴史の中で複雑に発展してきた背景があるため、初めての方にとっては少しハードルが高いかもしれません。

そのため、まずは応神天皇=八幡神(はちまんしん)という基本を押さえ、その神格が「国家鎮護・武運・厄除け」といった形で多くの人に信仰されてきたことを知ると、理解がぐっと深まります。

ご利益は何があるのかを解説

石清水八幡宮には、厄除けや必勝祈願、安産、交通安全など、日常生活を守る多彩なご利益があるとされています。

幅広いご利益が期待できる背景には、祀られている神様それぞれの性格や伝承が関係しています。

応神天皇は武勇に優れた存在として知られており、特に戦勝や勝負事に強い神様として信仰されてきました。

そのため、スポーツや受験、ビジネスなどで勝利を願う人々に支持されています。

一方で、神功皇后は安産にまつわる逸話を持つことから、子授けや出産のお守りを求める参拝者にも親しまれています。

比咩大神に関しては、交通・航海の守護神として古くから信仰され、現在でも車のお祓いや旅行安全を祈る方が多く訪れています。

また、特定のご利益を求める場合には、祈祷の申し込みや専用のお守りを受けるとより丁寧な形となります。

このように、石清水八幡宮のご利益は神々の性格や信仰の歴史に基づいたものであり、それぞれの人生の節目で心を込めて参拝される理由がそこにあります。

石清水八幡宮の歴史と創建の由来

石清水八幡宮は、平安時代の貞観元年(859年)に創建された歴史ある神社です。

その始まりは、南都大安寺の僧・行教が九州の宇佐八幡宮で修行していた際、八幡神から「都の近くに移り、国家を鎮護したい」との神託を受けたことによります。

これを受け、男山の山上に八幡神を勧請したのが石清水八幡宮の始まりです。

創建の翌年には清和天皇の命により社殿が整備され、以降、歴代の天皇や武士たちから篤く信仰されてきました。

とくに源氏一門との関わりが深く、源義家がこの地で元服し「八幡太郎義家」と名乗ったことでも知られています。

こうした背景から、石清水八幡宮は伊勢神宮と並んで「二所宗廟」と称され、国家的な祭祀の場として重要視されてきました。

一方、明治時代には神仏分離の影響を受け、それまで併設されていた仏教施設は撤去されました。

しかし、それ以前には「八幡大菩薩」として神と仏が融合した信仰が行われており、独自の宗教的な歴史を持つことも特筆すべき点です。

このように、石清水八幡宮は国家の平安と人々の暮らしを見守り続けてきた由緒ある神社であり、現代においても多くの参拝者の心の拠り所となっています。

石清水八幡宮に神様がいないという噂の真相

一部で「石清水八幡宮には神様がいない」といった噂を耳にすることがありますが、これは誤った情報です。

実際には、石清水八幡宮にはしっかりと御祭神が祀られており、古くから多くの人々に信仰されています。

このような噂が出た背景には、明治時代の神仏分離令による混乱や、神仏習合の歴史が関係していると考えられます。

石清水八幡宮はかつて「八幡大菩薩」として仏教的な要素を取り入れていたため、神社でありながら仏教施設も存在していました。

しかし、明治以降は仏教的な要素が排除され、純粋な神道の神社として再出発しています。

その過程で「神様がいなくなった」と誤解された可能性があるのです。

現在も、応神天皇(誉田別尊)、神功皇后(息長帯比売命)、比咩大神(宗像三女神)が正式に祀られており、国家鎮護や厄除け、安産などさまざまなご利益を求めて参拝する人々が絶えません。

したがって、「神様がいない」という噂は根拠のないものであり、信仰の対象としての神々は今も石清水八幡宮にしっかりと鎮座されています。

石清水八幡宮が「怖い」と言われる理由とは

石清水八幡宮が「怖い」と語られることがありますが、それは霊的な意味ではなく、歴史や場所にまつわる印象によるものです。

実際には不気味な場所というわけではなく、自然に囲まれた神聖な空間として、多くの参拝者に親しまれています。

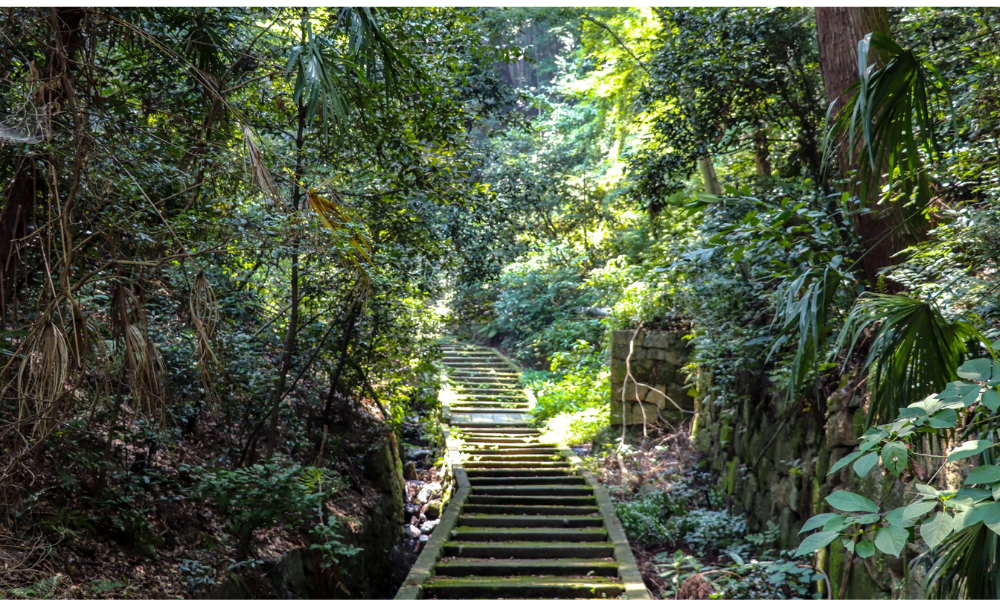

「怖い」という声が出る理由の一つは、山の中腹という立地によって、早朝や夕暮れ時に訪れると静けさが際立ち、厳かな雰囲気が一層強くなるからです。

特に霧が出た日などは幻想的な空気が漂い、非日常的な印象を受けることもあるでしょう。

これが「何かありそう」と感じる要因になっているようです。

また、歴史的に戦国武将たちの祈願の場でもあり、武神としての性格が強いため、他の神社と比べて「力強い」印象を持たれることもあります。

その厳粛な空気が「怖い」と受け取られることもあるようです。

ただし、実際には心を落ち着けて参拝できる神社であり、神職による祈祷や御守りの授与も日常的に行われています。

不安を煽るような伝承や事故があるわけではありませんので、安心して訪れることができます。

このように、石清水八幡宮が「怖い」とされるのは、その荘厳な雰囲気や自然の演出によるものであり、むしろそれが神聖さの証ともいえるでしょう。

スピリチュアルな視点で見た石清水八幡宮

石清水八幡宮は、スピリチュアルな観点からも「強いエネルギーを持つ場所」として知られています。

特に平安京の裏鬼門(南西)を守る地にあることから、古来より都の災厄を防ぐ結界のような存在とされてきました。

この神社には、自然の気が集まる「パワースポット」としての要素が多く含まれています。

男山全体がご神域となっており、山中の清浄な空気や霊水「石清水」から発せられる気は、心身を浄化し、前向きな気持ちを取り戻すきっかけを与えてくれます。

スピリチュアルな世界では、こうした場所を訪れることで、自分自身の内面と向き合いやすくなるとも言われています。

また、八幡神は勝負事や転機に強く、人生の分岐点に立つ人々にとって後押しとなる存在です。

新しい挑戦を始めるときや、迷いのあるときに参拝すると、決断を後押ししてくれるような安心感が得られるという声もあります。

ただし、スピリチュアルな体験や感覚は人それぞれです。

神聖な場所として静かに向き合うことが大切です。

観光気分で訪れるのも良いですが、少し気持ちを整えて参拝することで、より深い意味を感じられるかもしれません。

石清水八幡宮 なんの神様か信仰の背景から理解

お守りの種類と意味

御朱印と授与の基本情報

石清水八幡宮の見どころと注目スポット

石清水八幡宮へのアクセス方法まとめ

厄除けと石清水八幡宮の関係とは

お守りの種類と意味

石清水八幡宮では、さまざまな願いごとに対応したお守りが授与されています。

代表的なものとしては、厄除け、健康、学業成就、交通安全、金運、安産などがあり、目的に応じて選ぶことができます。

例えば、厄年の方には「厄除開運袋守」や「厄除火箸」、合格を目指す受験生には「エジソン合格祈願絵馬」や「学業成就守」が人気です。

また、交通安全を願う方には「交通安全袋守」や「矢羽根守」などが用意されています。

どれも丁寧に祈願されており、ご利益を期待して手に取る方が多く見られます。

そして現在、参拝が難しい方への対応として、郵送によるおふだ・お守の授与も受け付けられています。

これは、現金書留で申込書と初穂料を郵送することで、自宅にお守りを届けてもらえる仕組みです。

ただし、郵送できない授与品や注意事項もあるため、詳細は公式ホームページで必ず確認してください。

石清水八幡宮のお守りは、祈願の心を形にした大切な品です。

自身や大切な人の無事や願いごとの成就を祈って、気持ちに寄り添うものを選ぶとよいでしょう。

郵送希望の方も、まずは公式HPをチェックしてみてください。

御朱印と授与の基本情報

石清水八幡宮では、御本社の御朱印だけでなく、複数の摂社の御朱印も授与されています。

御朱印の授与は、御本社向かって右側にある「おふだ・お守り授与所」で行われます。

御本社の御朱印に加え、摂社である武内社・石清水社・高良神社の御朱印も同じ授与所で申し出ることができます。

摂社の御朱印は書き置きでの対応となっており、事前に各社へ参拝を済ませてから受ける流れとなっています。

また、季節ごとの刺繍御朱印も人気を集めています。

これは、四季の自然を意匠に取り入れた美しいデザインが特徴で、3ヶ月ごとに内容が変わる期間限定の授与品です。

和紙に直接刺繍が施されているため、すべて書き置きとなっています。1,500円で授与され、数に限りがあるため早めの参拝がおすすめです。

御朱印帳にも注目が集まっており、「石清水祭 神幸行列」の様子を刺繍した西陣織の御朱印帳や、国宝・御本社が描かれた蒔絵の御朱印帳など、複数の種類が用意されています。

なお、最新の授与内容や注意事項については、石清水八幡宮の公式ホームページにて必ずご確認ください。

石清水八幡宮の見どころと注目スポット

石清水八幡宮は、歴史的価値の高い建築物と自然に囲まれた神聖な空間が融合した、見どころ豊富な神社です。

特に注目すべきは、国宝に指定されている本殿です。

朱塗りが鮮やかな「八幡造」の建築様式で、現存する中で最古かつ最大級とされています。

本殿の周囲には、極彩色の彫刻が施された廻廊や、織田信長が寄進したとされる「黄金の雨樋」など、細部にまで見ごたえがあります。

建物の装飾をじっくり観察するだけでも、歴史と美意識の深さに触れられます。

自然好きの方には、男山の展望台から見える景色もおすすめです。

宇治川・木津川・桂川の三川合流地点や、京都市街を一望できる開放感ある風景は、心が洗われるような感覚を味わえます。

また、エジソン記念碑も見逃せません。

白熱電球のフィラメントに使われた「八幡の竹」にちなんだこの碑は、科学と伝統文化の意外なつながりを感じさせてくれます。

さらに境内には、鎌倉時代に登場する高良神社や、徒然草ゆかりの影清塚など、歴史や文学に興味がある人にも魅力的なスポットが多数あります。

短時間の参拝でも十分に楽しめますが、できればゆっくり時間を取って見てまわるのがおすすめです。

石清水八幡宮へのアクセス方法まとめ

石清水八幡宮へのアクセスは、公共交通機関を利用するのが便利です。

京都と大阪のちょうど中間に位置しており、いずれの方面からも比較的スムーズに行くことができます。

電車でのアクセス方法として最も一般的なのは、京阪電車を利用するルートです。

「石清水八幡宮駅」で下車し、そこから徒歩で表参道を上がるか、ケーブルカーを使って山頂へ向かいます。

ケーブルカーの乗り場「八幡宮口駅」は、電車の改札を出てすぐの場所にあり、乗車時間はわずか3分ほどです。

車で訪れる場合は、名神高速道路や第二京阪道路の「久御山淀IC」や「大山崎IC」からアクセスが可能です。

ただし、駐車場の台数には限りがあり、特に正月や連休、祭典の時期には混雑するため、早めの到着を心がけると安心です。

また、バスを利用するルートもありますが、電車や車に比べて所要時間が長くなることが多いため、あまり急がない方や地元の方に向いています。

徒歩での参道ルートは約30~40分かかりますが、自然を感じながらのんびり歩きたい方にはぴったりです。

晴れた日には、参道の木陰を抜ける風が心地よく、軽いハイキング気分も味わえます。

このように、石清水八幡宮はさまざまな交通手段で訪れることができ、目的や時間に応じたルート選びが可能です。

初めての方は、電車とケーブルカーの組み合わせを選ぶと、迷わず安心してアクセスできます。

石清水八幡宮の参拝とあわせて、周辺の宿泊施設もチェックしておくと安心です。

静かな場所でゆっくりと過ごしたい方は、早めの予約がおすすめ。

周辺のホテル・旅館はこちらから

\ 周辺の人気ホテル・宿泊施設をチェック! /

厄除けと石清水八幡宮の関係とは

石清水八幡宮は、古くから「厄除けの神様」として広く知られてきました。

その背景には、八幡大神の持つ強い守護力と、国家鎮護の社としての歴史的な役割があります。

この神社が特に厄除けで有名になった理由のひとつが、源氏をはじめとする武家による信仰です。

戦勝祈願や身の安全を願って参拝する武士が多かったことから、「災難から身を守る神」としての信仰が深まりました。

やがてその信仰は庶民にも広がり、人生の節目や厄年には石清水八幡宮へ参拝するのが習わしとなっていきます。

また、毎年1月には「厄除大祭」が行われており、全国から多くの参拝者が訪れます。

この祭りでは、厄年に当たる人々を中心に、災難除け・健康祈願のご祈祷が厳かに執り行われます。

特に厄除けの守り札や火箸守など、石清水八幡宮ならではの授与品が人気を集めています。

ただし、厄除けの効果を得るためには、単に参拝するだけでなく、自身の行いを見直し、生活習慣を整えることも大切です。

厄を「避ける」だけでなく、「受け入れて乗り越える」という意識が求められる場面もあるでしょう。

石清水八幡宮での厄除けは、信仰とともに長い年月をかけて築かれてきた安心感と実績があります。

これから厄年を迎える方や、大きな変化の時期にある方にとっては、心身を整えるきっかけとして大変意義のある参拝先と言えるでしょう。

石清水八幡宮 基本情報

| 住所 | 〒614-8588 京都府八幡市八幡高坊30 |

| アクセス | 京阪電車「石清水八幡宮駅」下車後、参道ケーブル「八幡宮口駅」から「八幡宮山上駅」下車、徒歩約5分 または、駅から徒歩で表参道を上がり、約25分で山上の本殿へ 名神高速道路「大山崎IC」または第二京阪道路「久御山淀IC」から府道13号を経由し、石清水八幡宮駐車場へ 駐車場からは参道ケーブルまたは徒歩で山上へ |

| TEL | 075-981-3001 |

| 参拝時間 | 6:00~18:00(季節により変動あり) |

| 駐車場 | 普通車:終日(9:00~16:00)最大500円(約60台) 大型バス:終日(9:00~16:00)最大3,000円(約3台) ※正月期間(1月1日~2月3日)や桜の開花時期は料金が変動する場合があります。 ※正月三が日や祭典行事の際は利用できない場合があります。 |

| 公式HP | 石清水八幡宮 |

石清水八幡宮 なんの神様か全体像をまとめて理解

- 石清水八幡宮には八幡三神が祀られている

- 応神天皇は武運や勝利を司る神とされている

- 神功皇后は安産や子授けに関わるご利益を持つ

- 比咩大神は交通安全や航海守護の神とされている

- 石清水八幡宮は平安時代に国家鎮護の神社として創建された

- 源氏や足利氏など武家に深く信仰されてきた歴史がある

- 「神様がいない」という噂は神仏分離の誤解に由来する

- 厄除けや必勝、健康祈願など多様なご利益が期待できる

- お守りは目的別に複数の種類が授与されている

- 参拝困難な人向けにお守りの郵送授与も実施されている

- 御朱印は本社と摂社の計4種類が用意されている

- 四季ごとの刺繍御朱印は限定デザインで人気が高い

- 本殿は国宝指定を受けており見応えのある建築物である

- 男山の自然や展望台の景色も観光の魅力のひとつ

- アクセスは京阪電車とケーブルカーの利用が便利